由兰州永登县博物馆藏明清唐卡看15—17世纪河湟地区藏传佛教信仰的变迁

2014/9/8 热度:831

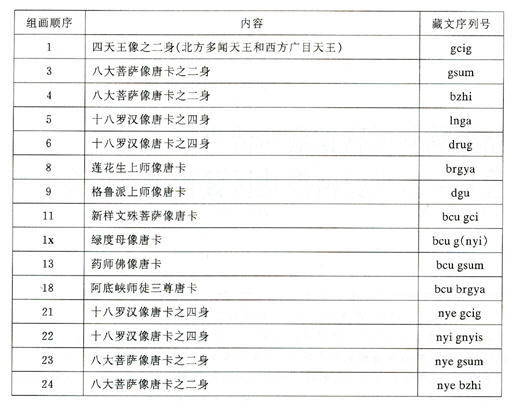

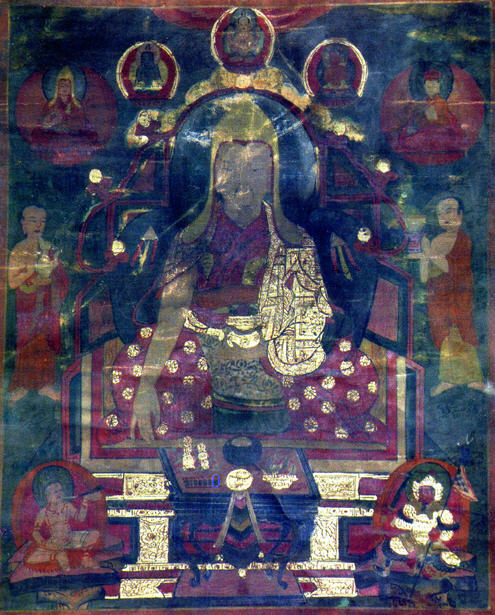

由兰州永登县博物馆藏明清唐卡看15—17世纪河湟地区藏传佛教信仰的变迁 作者: 杨鸿蛟 [摘要]甘肃河湟地区为汉、藏、蒙等多民族交汇的重要之地,宗教信仰的多样性、复杂性在此地得到了集中体现,其中尤以藏传佛教信仰及传播最为兴盛。文章即从甘肃永登县博物馆保存的一批明清唐卡入手,选取其中一套26幅的珍贵组画作为基准,将其与其他唐卡的进行图像比对,通过对唐卡中上师的不同教派的分析,推测出这套唐卡是绘制在明清之际河湟地区鲁土司家族由噶举派改宗格鲁派之际;并结合文献试图对鲁土司家族及河湟地区15—17世纪藏传佛教的信仰变迁加以梳理和描述。 [关键词]藏传佛教;河湟地区;鲁土司家族;显教寺:唐卡 [中图分类号]B946.6(242)[文献标识码]A[文章编号]1002-557(X)(2010)01-0071-06 甘肃省兰州市永登县博物馆保存有一批珍贵唐卡,①(注:2007年8月10日,首都师范大学美术学院谢继胜教授与社会科学院廖砀老师即已对这批唐卡进行了系统的整理,完成了基本的题记录入、图像识别、年代断定以及尺度测量等工作,并编订出《永登县博物馆藏唐卡目录》(未刊)。谢继胜教授与魏文、钟子寅两位同学分别承担鉴定与拍摄工作,测量由李俊和郭丽平同学完成,廖呖老师负责目录的整理。)共计99幅,均出土于1984年永登县连城鲁土司家族属寺显教寺天顶。题材以格鲁派传承为主,兼有藏传佛教其他教派,涉及上师、佛、菩萨、天王、罗汉、护法、坛城、度母等众多题材;绘制年代多集中于16—17世纪明清交替之际,但不乏14世纪早期珍品;其风格带有强烈的河西地区地域特征。这批唐卡承载了丰富的历史文化信息,对于研究鲁土司家族宗教信仰甚或河湟地区佛教信仰变迁及其艺术流传具有重要启示意义,可弥补地方史志记载之不足。 一、唐卡图像分析 99幅唐卡中,保存相对完好、能够加以辨识的为61幅,其中有15幅根据藏文题记判断,共属一套组画,内容相对完整,且具典型性,因此下文将以这批组画为重点进行论述。 15幅组画中,每一幅装裱的左下角均有一方墨书的藏文数字,应为序列号(参见下表)。 1.组画的基本情况 由下表中十八罗汉与八大菩萨首尾对称的排列顺序可以推断出,这组唐卡的数量应该为26幅,其布局是以第13(《药师佛》)和第14幅唐卡为中心对称式排布的,第26幅与第1幅四大天王之二身对应,为其中另外二身,即南方增长天王和东方持国天王。按照这一规律,第19幅对应第8幅亦应该为一位上师,16和14对应11和13,分别为菩萨和佛。这套组画很可能原本被悬挂在显教寺大雄宝殿的壁面上。 药师七佛虽属显教题材,但因其具有誓救五浊众生的弘深本愿而同样在藏传佛教中受到尊崇,信仰极为普遍。与八大菩萨在图像上的组合,可以在《药师琉璃光如来本愿功德经》①(注:《大正藏》[Z]No.449《佛说药师如来本愿经》(卷1)T14,p0404c—0408b。“若有四众比丘、比丘尼、邬波索迦、波邬斯迦及余净信善男子、善女人等,有能受持八分斋戒,或经一年或复三月受持学处,以此善根愿生西方极乐世界无量佛所,听闻正法而未定者,若闻世尊药师琉璃光如来名号,临命终时有八菩萨乘神通来示其道路,即于彼界种种杂色众宝华中自然化生。或有因此生于天上……或为轮王统摄四洲,威德自在安立无量百千有情于十善道;或生刹帝利、婆罗门居士大家……若是女人得闻世尊药师如来名号,至心受持,于后不复更受女身。”)中找到依据。 2.组画的风格 这套组画具有较强烈的汉地风格特征,青绿色的背景与自然情趣的云气纹和植物纹贯穿始终,人物习见方广的国字脸,主尊构图一般较大,近似明清时期汉地流行的水陆画,尤其是《四大天王》一幅,风格极似连城鲁土司家族属寺妙因寺多吉羌殿四大天王壁画、雷坛四部雷神壁画,只是画法远逊于前者(图1),这种汉风的体现与15世纪以来整个藏传佛教绘画的发展趋势相符合。 除此以外,这组唐卡还体现了较强的个性特征。首先是唐卡中大面积赋金现象,几乎每一幅唐卡均有大面积的沥金,这与当地壁画中流行的堆粉沥金的画法具有异曲同工之处,大约15世纪初瞿昙殿的善财童子五十三参壁画中即已出现大面积的涂金画法。其次,从人物比例上来看,唐卡的画工对造像度量似乎并不十分擅长,但对于鼻须和睫毛这一类细节上却饱有极大的兴趣,无论佛、菩萨或是上师、天王、罗汉,他们的鼻须均清晰可见,极为独特,不见于他处。再次,从风格上来看,这套唐卡中还透露了很强的15世纪白居寺壁画的气息,主要体现在对称排布的彩云装饰和蓝色背景中的八瓣折枝小花,以及八大菩萨发髻边缘的彩色珠宝装饰等元素(图2,见封二)。 这套唐卡另一独特之处,是在每幅画面的纵向3/4处,均悬有一方绿地描金卷草纹帷幔作为背景,主尊被置于帷幔前,与上方布满云纹和折枝花的蓝色背景拉开了距离,令画面产生较强的纵深感。而同一批其他唐卡则大多以绿地、湖泊等自然景观为背景,应是组画构图的前身。 3.组画的断代 对于这批唐卡时代的断定,比较确凿的依据是组画之外的一幅《四臂观音》唐卡。这幅唐卡虽不属同一批作品,但其风格与这批组画极为相近,几乎可以断定为同一作坊所出。其右下方出现两位供养人的形象,具有较强的时代特征,一男一女,男性头戴瓜皮帽,①(注:即六合帽,据说始创于明太祖,取六合一统之意,明代即已流行于民间,清代更加上下通行。黄能馥、陈娟娟:《中国服饰史》[M],上海人民出版社,2004年,第461页。)身穿青色宽袖长袍,屈膝跪于左边,女性居右,头束发髻,裹方巾,亦着青色内衫和长袍,坐于铺垫之上,可见地位高于男性,应为母子关系,两者均双手合十面向左方主尊。从男性所著服饰上来看,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝,为明代典型的民间服饰,至少在顺治九年(1652)颁布《服色肩舆条例》之前,民间应流行这种汉式服装。清代服饰特征是穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。因此可以断定这组唐卡时代为16—17世纪。(图3,见封二) 4.组画的内容 从图像内容上看,组画应属格鲁派传承。《莲花生上师》(8)、《格鲁派上师》(9)、《绿度母》(12)、《新样文殊》(11)等唐卡中都有黄帽僧人形象出现,这些黄帽僧人主要居于唐卡的左右上角或主尊头顶两侧,手中多持莲茎,莲花上或置铃、杵,或置剑和经书,为典型的格鲁派僧人形象,标示着唐卡的派属。 其中最典型的是《格鲁派上师》唐卡,可对这一套唐卡年代的断定都起到关键性的作用,因此对其身份的解读尤为重要。无论从面貌还是服饰上来看,这幅唐卡都具有较强的时代特征。唐卡中的上师头戴黄色通人帽,跏趺坐,左手触地印,右手禅定托长寿宝瓶,面目方广,颊颐丰满,鼻下生有八字胡须,个性特征明显,其面部、手臂、宝瓶乃至僧袍全部赋以金汁,金色的僧袍上又饰以红绿色花叶,当为明清时期极为高档的织金锦,华丽异常,足见其地位之高。其靠背两侧分别画有一面彩色尖头伞幢,这在唐卡中较为少见。画面上边一排为五方佛,右边一排列有妙音天女、文殊菩萨、莲花手菩萨、白度母,左列佛顶尊胜佛母、金刚手、红衣僧人形象、绿度母,下边分置三尊神,中间为游戏坐于山岩之上、口吹胫骨号的婆罗门大黑天,右为财宝天王,左为居于血海的吉祥天母,主尊头顶两侧还各有一位上文提及的黄帽僧人形象。显然这幅唐卡不同于该画中其他两幅藏传佛教祖师唐卡,即《莲花生上师》《阿底峡师徒三尊》,我们可以初步判断其为同时代的高僧(图4,见封二)。 幸运的是,在同一批出土的唐卡中,另有两幅与之相类似的上师唐卡,不仅服饰、面貌特征相仿佛,而且在宝座的背部均出现有彩色尖头伞幢的标志。更可以确定的是,其中一幅上师与《格鲁派上师》中的上师是同一人(图5,见封二),因为其面部特征、衣饰、手印及所持法器与组画上师完全相同,而且画面的下部也同样出现了婆罗门大黑天。该幅唐卡左右上角各出现了噶玛噶举派红帽系上师(图6,见封二)和黄帽上师的形象,背面带有“喇嘛仁波切之身”藏文题记。该幅唐卡中出现的上师身份有两种可能。一是可能为显教寺或连城当地极受尊崇的僧人。否则不会将其放置莲花生唐卡之前,笔者推断其极有可能是在鲁土司家族中全面推动格鲁派信仰的“鲁家喇嘛”(lu kyav blama)喜饶尼玛(she rab nyima),他曾被五世班禅封为“班禅堪布”,在连城地区极负盛名,影响波及妙因寺、东大寺及古城寺等鲁土司家族各大属寺。但由于文献资料的匮乏,难以确认。一是可能为三世达赖喇嘛,这不仅由于其特征与16世纪藏西地区风格的《三世达赖喇嘛》唐卡极为相似,尤其是颊颐丰满,双目低垂面部特征以及一手触地一手禅定托长寿宝瓶的姿势。而且据《三世达赖喇嘛传记》记载,三世达赖喇嘛曾于16世纪末前往青海一代弘宣格鲁教法,果真如此,被称为“喇嘛仁波切”并不为过。三世达赖喇嘛有可能将自己的肖像画一轴赠予塔尔寺,从而导致这种画像粉本在甘青一带流传。该幅唐卡左上角出现的噶玛噶举派红帽系上师形象暗示了其主人曾信仰噶玛噶举派红帽系。显然,组画中的《格鲁派上师》唐卡是仿自该幅唐卡,且时代风格十分相近。 另有组画之外的一幅《十一面千手千眼观音菩萨》唐卡,较为暗淡,图像已很难辨认,但透过其画面仍然可以隐约看到其边格式的黄边构图,这一构图在13—14世纪尼泊尔风格的西藏唐卡中较为流行,并在右上角有一身红帽上师,或属噶玛噶举派红帽系,或属萨迦派,同样对于还原连城地区早期绘画风格以及早期信仰提供了重要线索。 这些唐卡反映出了重要的时代信息,连城地区在16—17世纪明清交替之际曾经发生过藏传佛教不同教派信仰的转变,即由噶举派信仰过渡至格鲁派。在此有必要对显教寺及鲁土司家族藏传佛教信仰作一探源。 二、鲁土司家族及河湟地区藏传佛教信仰变迁 1.显教寺与鲁土司家族 显教寺位于甘肃省兰州市永登县连城乡,恰处古丝绸之路的要驿,为明代河西地区重要的藏传佛教寺院。该寺隶属于安多地区显赫的鲁土司家族,与其衙门隔街相望,是当地地标性的藏传佛教寺院之一。显教寺现仅存大雄宝殿一座,建筑特点具有典型的明代建筑风格。①(注:宿白:《藏传佛教寺院考古》[M],北京:文物出版社,1996年,第281—29l页。大雄宝殿面阔进深俱五间,建筑面积158平方米,为歇山顶建筑,下施双昂斗拱,整体稳重而不失轻盈,具有典型的明代建筑风格。据宿白先生考证,该殿的建筑特点与建于宣德二年(1429)的妙因万岁殿相类,均为铺作用外插昂、华头子无雕饰、阑额宽厚、普柏方出头雕饰海棠曲线、老角梁下垂悬宝瓶以及心间用补问铺作二朵,很大程度上受到了当时官式建筑的影响,另外其三间见方佛堂、四周绕以转经道的布局,体现了15世纪以前藏传佛教佛殿的特征。)现存永登县博物馆的99幅明清唐卡即是从其天顶出土。据连城乡人见告,显教寺建于明永乐九年(1411),②(注:王继光:《安多藏区土司家族谱辑录研究》[M],北京:民族出版社,2000年,第90页。《鲁氏家谱》纶音卷之一中收录“敕显教寺一道”,其中提及:“皇帝敕谕国师班丹藏卜(dpal ldan gtsang po)等及众禅师、喇嘛、有道高僧等:今僧众中,多有道高德重之人。而圣凡混淆,一时未能周知。今差人赍礼币前往尔处,有道行高者,朕皆礼请。每人致礼币一表里。尔国师、禅师、喇嘛、有道高僧与之同来,宣扬妙法,成无量功德,则尔等功德亦种种无量。尔其体朕至怀。故谕。永乐九年八月二十四日”这一道敕谕一直存于在显教寺,班丹藏卜确有其人,为青海瞿昙寺僧人,也即创建瞿昙寺的海喇嘛三旦洛追的侄子,据《明实录》载:永乐八年(1410)十月甲午,曾命其为净觉弘济国师,并赐诰印。但这道敕并未提及显教寺,因而将其作为显教寺的建寺依据仍显勉强。)是当地最早的寺院,但由于文献阙如,证据尚不确凿,这一时间在此姑且不论。但至少在明代成化十八年(1482),显教寺即已建立并被赐名,③(注:“成化十八年二月辛酉,陕西庄浪卫大通寺番僧札失丹班建寺于本寺东南隅……来朝贡,乞赐名。诏赐东南隅寺日显教。”《明实录·宪宗实录》卷224,转引自西藏研究编辑部:《明实录藏族史料》[Z],拉萨:西藏人民出版社,1982年,第761页。札失丹班,或为札失班丹,藏文还原为bkra shis dpal ldan。文中所提的番僧札失丹班所属寺院大通寺,即妙因寺,为鲁土司衙门另一重要属寺,该寺即位于衙门内。两寺因这种邻亲关系一直保持着密切联系,往来频繁。)在《明实录-孝宗实录》中还见有对该寺番僧远丹坚剉于弘治年间入京朝贡、请袭国师等一系列活动的记载。④(注:“弘治十三年(1500)三月丁卯……显教寺番僧远丹坚判等,三竹瞿昙等寺番僧班剌相竹等……各来贡,赐彩段钞锭等物有差。”《明实录·孝宗实录》卷160,转引自西藏研究编辑部:《明实录藏族史料》,第855页。“远丹坚判”藏文还原为yon an rgyalmtsho。“弘治十四年(1501)八月戊辰,陕西显教寺番僧远丹坚判、殊胜寺番僧舍剌先吉各请袭其师国师、禅师之职。从之。”《明实录·孝宗实录》卷178,转引自西藏研究编辑部:《明实录藏族史料》,第861页。)该寺僧人能够位列国师之班,并置于安多地区的重要皇家寺院瞿昙寺之前,足见15—16世纪显教寺于河湟地区藏传佛教寺院中的地位之显要。 显教寺隶属于鲁土司家族,这一家族在明代主要驻守于陕西行都司治下的庄浪卫,此地东与鞑靼控制的地区接壤,又扼守通往西域和青藏两地的交通要道,所以战略地位十分重要。在明代以骁勇善战而名贯一时的“鲁家军”在明朝300余年的历史中频繁地参与明廷的军事行动,可谓功劳卓著。因此鲁氏家族为明廷极为倚重,成为雄踞一方的西北土司。⑤(注:土司制度是中央王朝的统治者对边境地区少数民族所采取的一种羁縻政策。即授予当地领袖世袭官职,在土司辖区内实行自治不设州县流官,对中央负有纳贡、纳赋和兵役的义务。)鲁土司家族的祖地是西大通一带,明洪武十一年朝廷“令官治弟(第)连城,建楼七楹”⑥(注:王继光:《安多地区土司家族谱辑录研究》,第122—123页,乾隆《鲁氏家谱》卷2之《内传》。),修造了恢宏的鲁土司府邸,自此以后,鲁氏家族就以大通河畔的连城为其统治中心,一直延续到了民国改土归流为止。连城在明代又称作西大通堡,元明之际是联接内地与青藏和西域的重要地区,战略位置十分重要。 2.鲁土司家族的信仰变迁 据《安多政教史》记载称,早在蒙元时期萨迦班智达(sa pan kun dgavrgyal mtshan)叔侄就曾赞誉这里的山峦可以与五台山媲美,并在此修建了萨迦派的静修院乔噶林(mchog dgaV gling),此为有藏传佛教在此地传播的最早记载。鲁土司的先人很可能最初信奉的就是萨迦派。入明以后,鲁土司又与萨迦派的曲吉坚赞(chos kyi rgyal mtshan)和格鲁派的鲁本.桑木旦森格(klu v bum bsam gtan seng ge)结成了施主和福田的关系。⑦(注:扎贡巴·贡却丹巴饶吉(brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas)著,吴均、毛继祖、马世林译:《安多政教史》(mdo smadchos vbyung)[M],兰州:甘肃民族出版社,]989年,第127页。)遗憾的是,由于详细资料的缺乏,很难确定其结成供施关系的年代。 成化七年(1471),鲁鉴又在现在妙因寺万岁殿的后面修建了一座宏伟的多杰羌殿(rdo rie vchanggilha khang),专为供奉噶举派祖师大成就者德洛瓦(te lo ba)所传下的一尊金刚持像,按金刚持(Vajradhara)为噶举派最为信奉的本尊之一,由此说明鲁土司对噶举派的推崇和重视。这与相关文献的记载相符。噶玛噶举派红帽系第四世噶玛巴却扎耶歇(cho grags ye shes,1453—1524)在安多地区传教,曾云游于西宁。①(注:王森:《西藏佛教发展史略》[M],北京:中国社会科学出版社,1997年,第128&136页。)上文提及的唐卡也揭示了鲁土司对噶玛噶举派红帽系活佛的推崇。 据笔者推测,鲁土司家族全面改宗格鲁派应始于17世纪初期“鲁家喇嘛”(1u kyav bla ma)喜饶尼玛(she rab nvi ma)建立东大寺之时。“鲁家喇嘛”最早可追溯至三世土司鲁贤时期,据明代大通考取科举探花的文人黄谏撰文《景泰元年(1450)敕赐大通寺记》记载,三世土司鲁贤的弟弟剌斡罗祝思早年即出家修行,成就颇高,又逢连年旱灾,于是鲁贤大兴土木在其弟的宅院旁修造了佛寺以为禅修之所,后在正统七年(1442)请皇帝钦赐名为大通寺(te thung dgong),即连城鲁土司衙门旁边的妙因寺。②(注:《景泰元年(1450)敕赐大通寺记》碑原存于鹰王殿,现已不存,碑文藏于鲁土司衙门博物馆,在大经堂外墙壁上悬挂有书写碑文全文的木牌。原文节录如下:“……公之弟刺斡罗祝思自稚年萌善心,早成教戒,行甚谨,而人多敬慕之。比以兹土灾旱相继,遂于所居之旁建寺,以为修禳之所。其工匠之值、木料之具与凡费用之所需皆取给於都督公,而公亦任之不辞,越一载工完,是以大殿山门堂庑库院垣墉堦闼庖溷圊泔靡不备具。而木石瓦瓮,丹垩塗塈,辉焕坚致,莫可比伦。正统壬戌年冬,始请于朝,得赐名为大通寺。具命番僧那尔藏住持领众焚修之,昆季既沐崇异,遂专价求书五大字揭于山门。今年夏五月,复具始末,求记其事。”)这是鲁氏家族僧人主持其属寺的开端。至明代末期,“鲁家喇嘛”喜饶尼玛游历后藏向格鲁派大师班禅学经,因精通大小“五明”,获得五世班禅大师赏识,被封为班禅堪布(ban claen mkhan po),学成后返回湟北地区于土羊年(乙未,1619)建大通大寺(te thung dgong chen)③(注:《安多政教史》,第127页。蒲文成的《甘青藏传佛教寺院》天祝县藏族自治县妙因寺节,认为乙未年是1619年。此寺也称“推桑木达杰林”(thos bsam dar rgyas gling),thos bsam意为“闻思”,dai rgyas意为“繁荣、发达、兴盛、昌隆”等,gling意为“洲”,即为“闻思兴盛洲”。),因位于连城妙因寺以东,故名东大寺。鲁嘉夏仲(lu kyav zhabs drung)④(注:“鲁嘉夏仲”之zhabs drung为“尊前、足下、阁下”之意,此人亦即土司的兄弟鲁家喇嘛喜饶尼玛。)和他的兄弟土司等延请前世衮卓(kun gr01)任堪布制定寺规,此后并按格鲁派的做法开始活佛转世,鲁土司家族属寺多以宗亲子弟出任寺主或堪布管理寺院⑤(注:赵朋柱:《鲁土司信奉的宗教》[J],《兰州学刊》1988年第四期。)。据此可以推断,在第一世“班禅堪布”喜饶尼玛的推动下,鲁土司家族属寺开始改信格鲁派教法,并波及到连城地区。 这就可以解释为何显教寺出土唐卡中会出现重新绘制的组画唐卡,以及新的组画唐卡中大量出现格鲁派上师形象,尤其是《格鲁派上师》唐卡遗漏了原版中的噶举派红帽上师,这与17世纪格鲁派的政教势力这一地区的巩固是相符合的。 永登县博物馆收藏的这一批明清唐卡,不仅反映了河西地区汉藏佛教艺术相互融合吸纳的独特面貌,更从一个侧面展示了16—17世纪明清之际格鲁派对鲁土司家族及河湟地区全面影响,因而成为珍贵的图像资料。 [作者简介]杨鸿蛟,女,首都师范大学美术学院汉藏佛教美术研究所博士生。(北京 100048) 来源: 中国藏学

电脑上扫描,微信中长按二维码,添加观世音菩萨平台公众号

五明学习: 工巧明: 地理 | 雕塑 | 绘画 | 建筑 | 历史传记 | 农工商业 | 书法 | 天文 | 舞剧 | 哲学 | 其它 |