张柏春,中国科学院自然科学史研究所副所长、研究员、博士生导师。从2001年开始,他和他所带领的团队与德国马普学会合作,以《远西奇器图说录最》(简称《奇器图说》)为主要研究对象,展开“中国力学知识的发展及其与其他文化传统的互动”课题,多国科学史研究者参与其中。

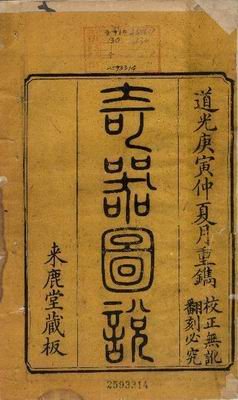

《奇器图说》是17世纪初欧洲传教士与中国学者共同翻译、编写成的,世界上第一部集力学理论和机械技术于一体的著作。该课题不仅要厘清《奇器图说》在成书过程中知识的传播、重构与会通,同时也在探询——“在不同文化语境下,当源于一个文化圈的知识被传入另外一个文化圈时,知识将如何转化”这一问题。该课题的部分成果,就是张柏春、田淼、马深孟、雷恩与戴培德等通力合作完成的《传播与会通——<奇器图说>研究与校注》(两册),该书近日由江苏科技出版社出版。

“明末以来,出现了几次西方科学技术向中国传播的浪潮。正是在第一次传播浪潮中,邓玉函和王徵因偶然的机缘而成就了世界上首部将力学原理与机械技术合而为一的著作——《奇器图说》。然而,这样的工作却不能将中国学术引向探索力学理论甚至走向科学革命的道路。《奇器图说》的成书过程和其后的命运,能给我们带来很多思考。”张柏春说。

一

明末清初,以意大利人利玛窦为代表的耶稣会传教士,为了在中国取得合法地位,采用了异于任何地方的传教方式——他们尽其所能迎合中国学者、官员对科学技术的兴趣与需要,希望利用数学、天文学的可验性及其他知识的实用性来类推天主教是可验的、有益的,从而争取中国人信教。

“其时,具有‘君命天授’象征意义的明朝历法《大统历》仍在因袭300多年前的《授时历》,误差积累已经很大。尽管中国传统数学和天文学在宋元时期曾经达到很高水平,但明清时已经衰落,中国学者凭自己的力量完成历法改革有很大难度。利玛窦看到了这一点,但他深知,以他个人掌握的知识也难以胜任这项工作,因此,他请求罗马教会向中国派遣合适的天文学家和数学家。正是在这样的背景下,1619年,邓玉函、汤若望等一批具有较高科学素养的传教士远渡重洋来到中国。”

二

《奇器图说》的成书充满机缘巧合。

1626年底到1627年初,对西方机械充满好奇并已皈依天主教的王徵到吏部候选,恰与在京候旨修历的龙华民、邓玉函、汤若望等三位西方传教士结识,遂请他们帮助翻译那些有益于民生和国家建设的欧洲机械图说。

“德国传教士邓玉函来华的主要目的是想写一部关于亚洲自然史的著作、争取参与中国的历法改革。不过,他还是答应帮助王徵译书,并且强调:应先了解力学理论,进而以力学解释实用机械的‘所以然’。这样的想法在当时是非常超前的。在世界范围内,这种做法在19世纪才全面展开。1627年,邓玉函和王徵从多部西文力学著作、西文机械著作及部分中文书籍中选取内容,将力学理论和机械知识撮合为《奇器图说》。”

三

“古希腊和古代中国相似的经验知识曾产生了相似的理论洞察力,比如亚里士多德和《墨经》对杠杆原理的认识。但是,古希腊的初始力学理论很快发展成理论知识的综合体,而中国墨家的力学传统在战国之后就中断了。观察、认识物体运动并形成系统的力学理论,这是中国古代科学传统中的一个明显的‘软肋’。相比之下,中国人在解决实际问题方面的建树更加突出。

“受王徵译书的实用目的的影响,《奇器图说》简化了那些西文底本中由定义、定理、命题、假定、问题、例子、解释、推论等构成的力学理论体系,放弃了所有的数学证明,也就是弱化了欧洲力学的数学化的演绎结构。”

《奇器图说》成书的年代,正是欧洲科学发生革命性转变的关键时刻,其核心恰是在近代科学产生的过程中具有先行和典范意义的力学。遗憾的是,《奇器图说》并未激发出中国知识界研究力学的足够热情。就连王徵本人也没再继续研究力学理论。

“入清以后,数学家薛凤祚将《奇器图说》缩写为《历学会通·重学》,模仿以杠杆原理理解机械的作法,删掉了《奇器图说》中的绝大部分力学解说。清初最有影响的数学家梅文鼎虽然曾认真研读过《奇器图说》,但他主要关注书中的数学内容,并为少部分力学问题作了数学证明。在他之后,按照康熙帝旨意编纂的《御制数理精蕴》则将杠杆等力学问题当做数学算题来处理,更加忽视其物理意义。再往后,《四库全书》编者对《奇器图说》盛赞力学的‘美好’很不以为然,称其‘俱极誇其法之神妙,大都荒诞恣肆,不足究诘’”。

四

1683年的最后一天,比利时传教士南怀仁上疏康熙帝,请求刊行他集欧洲天文学、力学、逻辑学等知识而编成的《穷理学》。在这部书中,南怀仁试图将传入中国的欧洲天文学、力学、逻辑学等知识构造成形而上的知识体系,将其摆在与儒学同等重要的地位,甚至希望将其纳入科举考试中。这可能犯了大忌。康熙帝以“此书内文辞甚悖谬不通”而将其拒斥。这样,《穷理学》就成了一个没有实际影响的“过客”。

“康熙帝乐意在大臣们面前炫耀他得自传教士的天文、数学知识,显示自己文化方面并不比汉人差。但是,他不能为《穷理学》而削弱赖以统治天下的儒家正统学说,让士大夫阶层及儒家学者们与自己离心离德。

“实际上,传教士在中国的活动一直被限制在由中西不同的政治-宗教体系相容部分的狭窄空间中——中国方面不允许破坏以儒家思想为核心的文化系统和政治制度,而罗马教会不容忍其宗教信仰受到非基督教文化的‘腐蚀’。18世纪初,天主教与儒家传统之间的矛盾日益突出。康熙帝与罗马教会的‘礼仪之争’促使1723年清朝决定禁绝天主教。大规模的西学东渐就此中断了一百余年。

“在第一次传播浪潮中,不仅中国学者有所取舍,欧洲传教士也滤去了很多与宗教教义相悖的科学知识以及传教士及其中国合作者不太关注的知识,其中包括以伽利略的实验与数学结合的方法以及牛顿《自然哲学的数学原理》(1687年)为代表的欧洲科学革命的最新成果。即便如此,《奇器图说》仍起到了一滴知识‘试剂’的作用。它所介绍的前经典力学理论在中国的境遇表明,中国的知识传统为力学或者说物理学的植入与生长提供的理论基础是薄弱的,明清学者并没有意识到这一异质文化对未来人类发展的意义。即便没有‘礼仪之争’,从《数理精蕴》的理论模式来看,当时的中国也不可能产生欧洲那样的近代科学。由此,我们不难理解为什么科学革命与17世纪至18世纪的中国擦肩而过。

“我们还看到,在知识的跨文化传播中,宗教、哲学及政治的相互认同远较科学技术知识交流困难。不仅如此,一旦有宗教与政治因素的介入,很可能会使文明间的接触与科学交流变得更为曲折。事实上,在全球化已成大趋势的今天,也并非所有国家都以同样的方式创造科学知识并参与全球科学交流,细察可见,宗教和政治仍是其中的重要原因。从这一角度来看,中西知识传播史研究不仅有着重要的史学意义,也有一定的现实意义。”