|

罗素中国之行的历史反思 |

|

罗素在当时批评西方文化而赞美中国文化的某些方面,目的是要制止西方人带着优越感来侵略和奴役中国。而且他确实对“少年中国”寄以厚望,希望他们带领中国人不仅迅速地实现中国的独立和现代化,而且将西方文明的活力与中国文化的某些优秀品质、特别是道家那种“生而不有、为而不恃、长而不宰”的奥妙境界结合起来,创造一种既有效率而又潇洒飘逸的人类新文明。

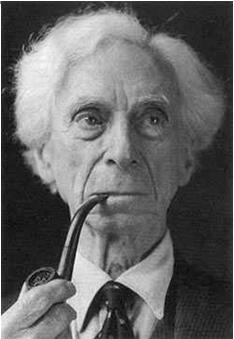

笔者研究罗素是近二十年前的往事,但正如笔者在《罗素与中国》一书中所说的那样,“真正的精神财富对自由心灵的魅力永远也不会消退”。罗素是大百科全书式的学者和思想家,在数学、哲学、政治学、历史学、伦理学、教育学、社会学、心理学、文学等思想和知识领域都甚有建树,他关于数理逻辑的著作达到了“人类智力的极限”,他上个世纪五十年代被称为“当代最伟大的哲学家”,而同时又是诺贝尔文学奖得主。罗素也是现代知识分子的典范,终生保持着刚直不阿的独立品格、饱满旺盛的批判精神、谦虚谨慎的怀疑态度,以天下为怀、以苍生为念,满怀激情地参加社会公共事务、特别是关系国计民生的政治,带着剑胆琴心不遗余力地为社会正义及弱势群体仗义直言。 但是,罗素不是“东方不败”,到了东方便不尽如人意。他1920年10月12日到1921年7月11日的中国之行,是一次乘兴而来败兴而归的酸楚经历。他乘兴而来,因为他从第一次世界大战的野蛮厮杀中对“西方文明”感到绝望,以政府嘉宾的身份对苏俄一个多月的实地考察,也使他感到困惑,他因而热望能够从中国这个东方文明古国中学到拯救“西方文明”的某种智慧。他败兴而归,情由颇为复杂。这绝不是因为他行非其时。恰恰相反,他应邀到中国讲学的“五四时期”,既被称为中国的“文艺复兴”,也被称为中国的“启蒙运动”。在这黄金般的“五四时期”,古今中外各种思潮相互激荡、奔腾咆哮;社会的思想观念像风驰电掣般突飞猛进、一日千里;人们以极为开放的心灵像海纳百川一样吮吸新知。罗素的酸楚也不是因为东道主对他的行程安排不周。发函邀请罗素来华讲学的是尚志学会、新学会、北京大学、中国公学四个团体,后由1920年9月专门成立的“讲学社”具体安排,主事的是梁启超、蔡元培、蒋梦麟等学界泰斗。罗素曾游历上海、杭州、南京、长沙等地并发表演说,但主要的讲学活动则安排在位居全国之冠的文化中心北京大学。在北京大学讲的是《哲学问题》、《心的分析》、《物的分析》、《社会结构学》和《数学逻辑》五个系列讲座。在上海等地公共演讲的题目则包括《社会改造原理》、《教育之效用》、《爱因斯坦引力新说》、《布尔什维克与世界政治》和《中国到自由之路》(临别赠言)等。罗素得到的是当时中国最顶尖的听众,而且无论是他的公开演讲还是专题讲学,都在当时中国的报刊上广为宣传。东道主给他的待遇也相当优厚,负责他的所有旅差费、给他配了专门翻译(赵元任),给他的酬金使他在北大讲学期间能够租住一所宽敞的四合院并雇用专门的厨师、车夫和家僮。 罗素的酸楚主要是因为知音难寻及方方面面对他的误解。罗素在他自己的国家是被政府视为激进的危险人物来打压的,旅华期间则一直被新知识界部分人士作为保守人物来攻击。而且,当最初的新鲜和兴奋过去之后,罗素本人也很快丧失了原来的激情。他在给几位友人的信中一再抱怨北京气候的恶劣、抱怨人文环境的冷酷、抱怨他的中国听众没有足够的知识积累来与他进行高层次的交流以砥砺学问。 的确,罗素那种缜密的逻辑论证方式,那种典型的英国式怀疑精神和实证主义气质,那种曾经沧海难为水的大彻大悟,那种站在全人类立场上思考东西文化的普世主义文化观,在当时的中国确实曲高和寡。 罗素当时探讨和谈论东西文化问题,有三个相辅相成的目标。第一,必须让西方人痛切地认识到西方文化陷入了深重的危机,找不到正确的因应之道,便会面临灭顶之灾;第二,必须让西方列强立刻终止对中国的侵略和奴役,使中国能够获得完全的独立并保存自己的文化;第三,必须让先进的中国人确立信心,与西方同道一道追寻和建设适合于全人类文明的新文化。因而,罗素在当时批评西方文化而赞美中国文化的某些方面,目的是要制止西方人带着优越感来侵略和奴役中国。而且他确实对“少年中国”寄以厚望,希望他们带领中国人不仅迅速地实现中国的独立和现代化,而且将西方文明的活力与中国文化的某些优秀品质、特别是道家那种“生而不有、为而不恃、长而不宰”的奥妙境界结合起来,创造一种既有效率而又潇洒飘逸的人类新文明。 |