|

辽宁义县奉国寺大雄殿辽代建筑彩画飞天初探 |

|

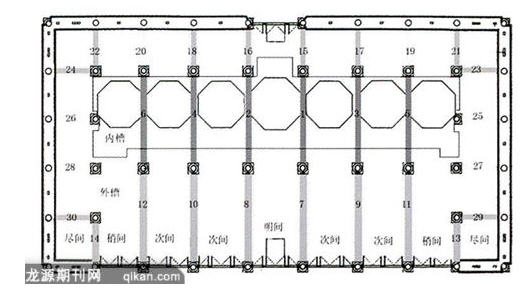

辽宁义县奉国寺大雄殿辽代建筑彩画飞天初探 白鑫 内容摘要:辽宁义县奉国寺大雄殿的建筑彩画是仅存的辽代彩画之一。建筑彩画不仅完整地保存了辽代的样式与风格,其中的彩画飞天更是具有极高的艺术水平。本文旨在通过将《营造法式》的记载和同时期飞天进行对比,阐释这批辽代彩画飞天的造型特征。 关键词:辽代、飞天、菩萨、造型 1.奉国寺大雄殿42飞天分布平面图 2.奉国寺大雄殿内槽飞天临摹 3.后槽第20飞天 辽宁义县奉国寺建于开泰九年(1020年),寺院中只有大雄殿为辽代原作,是现存最大的辽代建筑。由于唐代高级别的建筑实物无存,辽的建筑更多地承袭了唐风,并且级别较高,就显得尤为重要。建筑彩画虽依附于建筑,但由于彩画不易保留,并且有重绘的传统,现存的辽代的建筑彩画已属凤毛麟角,奉国寺大雄殿的建筑彩画就是其中最为完整的实例,并且在彩画中出现了四十二躯飞天,这些都为《营造法式》时期的建筑彩画和辽宋飞天的研究提供了重要的实物资料。 一、飞天的分布与现状 由于20世纪60年代至80年代缺乏保护,漏雨、蝙蝠尿液的侵蚀和对外开放后的烟熏,使建筑彩画远不如早期的清晰。奉国寺大雄殿的飞天都绘于梁栿底部,易于观看(图1、2)。 内槽六根六椽栿(48cm×996cm)各绘飞天二躯,共十二躯飞天;外槽前槽四椽草栿(57cm×996cm)绘飞天十四躯,其中东西两侧两根四椽草栿各绘飞天一躯,其余六根四椽草栿各绘飞天二躯;外槽后槽乳栿绘飞天八躯,其中东西两侧第二根乳栿(二椽栿)各绘飞天一躯,其余草乳栿底部各绘飞天一躯,损坏严重;南北丁栿绘飞天八躯,南北对称,各绘飞天四躯,其中南北两侧飞天在上部草丁栿底部,中间二躯飞天在下部丁栿底部。外槽的飞天位置的分布头部皆朝向内槽佛像。 内槽的十二躯飞天是大雄殿中保存最为完好的部分,也是绘制最为精彩的部分。每根六椽栿绘两躯飞天,两两互相呼应,南侧飞天皆向下俯视,北侧飞天皆仰观,以大量的祥云为依托作散花飞行。这些彩画都采用S型曲线构图,祥云翻卷、衣带飞舞,而神态、面容、年龄、性别各异,飞舞在七佛正上方,做散花供养。飞天采用与同时期壁画一致的绘画手法,飞天皆用朱红衬地,人物面部、衣服、云纹用白、朱红、黄丹、绿色渲染。多用铁线描,线条流畅,人物的身体部分、长裙、部分云纹用赭色线条勾勒,衣服、飘带、丝绦用深浅墨线勾勒。 外槽三十躯飞天方向都朝向内槽,以七佛为中心分布于内槽的周围。前槽四椽草栿绘飞天十四躯,其中东西两侧两根四椽草栿各绘飞天一躯,其余六根四椽草栿各绘飞天二躯,人物身体部分、长裙、部分云纹用红色线条勾勒。前槽北向四椽草栿底面的飞天,与六椽栿上的单个飞天大小、长度相仿。明间的两躯飞天残损严重,一躯已经脱落,另一躯也不清晰。其他相邻的不同椽栿的飞天两两对应,且样式、画法、容貌、服装极为相似,应该是采用相同的粉本。前槽南向四椽草栿底面的飞天与后槽乳栿底面的飞天、南北丁栿底面的飞天大小、长度相仿,头部皆朝向内槽佛像。这些飞天多有残损,且丁栿与后槽乳栿底面飞天以明间为界,绘制手段和绘画水平有很大的差异,西侧的飞天要明显好于东侧的飞天。尤其是第20躯飞天(图3),虽然不及前槽和内槽的飞天绘制精细、丰富,但保存完好,足以显示奉国寺大雄殿飞天在辽时期的风貌。绘画手法与内槽飞天基本一致,但以墨色衬地。 在整理中发现,这批飞天并不是在木构件搭建好之后画上去的,而是事先画好的,这与传统上认为的先盖后画的习惯不同,同时这种做法减轻了作画的难度并且节省了大量的时间,而这也是这些飞天绘制精细、刻画深入、色彩丰富、具有高水平的一个重要原因。日本学者关野贞认为:“(奉国寺大雄殿)飞天、宝相花文彩画,手法精美,特别是飞天的图样优雅美丽,与日本藤原时代初期的佛画有密切的联系。”[1] 二、与《营造法式》中的飞仙的比较 通常人们会把佛教艺术中飞翔在空中的天人称为飞天,把道教艺术中出现的飞翔在空中的仙人称为飞仙,而在有些时候却是飞天与飞仙难以分清。 《营造法式》成书于宋元符三年(1101年)。其中的彩画作部分记载:“飞仙之类有二品:一曰飞仙,一曰嫔伽(共命鸟之类同)。”[2] 有学者认为辽代奉国寺和华严寺中的梁底和平綦内的飞天形象可以提供“法式时期”飞仙的大致样貌,作为北宋时用于建筑彩画的飞仙形象的参考。然而,正如我们所知道的不同的统治、地域范围、民族都会产生不同的审美,北宋和辽代对于飞天有着截然不同的观点。宋代飞天的特点是面相丰圆、深情持重、身材窈窕如少女。奉国寺的飞天则“妙丽无匹,诸天之人,悉无能及,天衣为服,珍宝缠身,两肘着钏,左手上出,持天花一,右手下向,如挚其衣”。[3]就辽代而言,所出现的飞天、菩萨形象皆身材丰满、自然、健康。相比之下,北宋的形象显得娇弱、轻盈、恬淡,风格迥异了。 杜仙洲在其《义县奉国寺大雄殿调查报告》[4]称奉国寺的飞天为“飞仙”,“飞仙”的称呼显然是来自于《营造法式》中的彩画作部分。然而这个称呼有明显的问题。飞仙是传统的对于道教中飞翔在空中的仙人的称呼,其特征有乘龙、鹤、鹿等坐骑,驾云,长羽翼,穿羽衣,长耳朵,着履,全身着衣等特征。[5]这与《营造法式》中记载的飞仙图式,有明显的不符之处,而与佛教中的飞天相同。但由于现存的《营造法式》并无宋本,所以,不能加以肯定。飞仙的第二品为嫔伽和共命鸟之类,嫔伽,在佛教中称为迦陵频伽或简称为频伽,迦陵频伽和共命鸟在道教中是不存在的,至少,在文献记载中虽有模样相似的形象也没有相同的称呼。由留存下的文献和壁画可知当时为道教和佛教建筑进行装饰的应该是同一批人,也就是说如果这些形象画在道教系统中就是飞仙,画在佛教系统就成了飞天。所以,据此可以说明对于彩画匠人来说,内容往往是界定不清的。 北宋时期道教的兴盛,并“似乎也可以说明在《营造法式》这种代表皇家意志的建筑书籍中,道教的地位是远高于佛教的”,[6]这可能是把佛教中的飞天等同于道教系统的飞仙的直接原因。可见,建筑彩画中的飞仙(飞天)在辽、宋时期的彩画中并无一个共同的标准,而是以一种相对自由、宽松的样式存在于建筑中。 三、菩萨式的飞天 对于飞天,学者们予以了大量的关注,这些研究多集中于北魏和隋唐时期。对于唐代以后的飞天,大都认为已经衰落而轻描淡写,相关的研究和整理不多。然而,学者们似乎忽略了一点,在唐代以后的近千年里,佛教仍然传承发展,为统治者和百姓所信仰,为什么飞天的艺术水平会越来越差呢?况且,在经历了唐武宗灭佛和后周世宗灭佛两次劫难后,在中原地区日渐衰微的佛教,在辽国被尊为国教,日益昌盛,发扬光大,自然而然佛教艺术也会达到一个新的高度。 从北魏至隋以来飞天多有头光,唐代则很少见到头光,而到辽时期飞天又多有头光。北凉时期的飞天多为男像,至北魏、北周、隋时期趋向于女性,至唐及五代时期已彻底女性化,在造型上具有世俗化倾向,贴近现实生活,成为翩翩起舞的仙女形象,有着鲜明的中国特色和民族风格。到了与辽同时期的宋代,飞天以线描赋彩的人物画为基本模式,已经进入一个成熟的仕女画时代。[7] 奉国寺所保存的飞天皆有头光,或戴宝冠或结双髻,面部祥和,面相饱满,曲眉红唇,佩缨络、钏镯,披天衣。面部多为男像和童子像,男像有蝌蚪状胡须,童子像则多结双髻。从身材上看介于男像和女像之间,应该是传统的佛教形象。现存飞天中只有第30躯为女像,颇具唐风。 奉国寺飞天的装束和辽代壁画中飞天相同。飞天的腰部结丝绦,着镶边短裙,一些短裙上有花纹装饰,短裙下着长裤(裙)。飞天飞动的样式呈长条状S形,与大雄殿中构成纹饰的骨式相同,这种S形的骨式大量用于敦煌的卷草纹中,在飞天的动势中未曾出现过,大部分学者认为奉国寺飞天的姿式是为了适合横梁表面细长的形状,然而从现有的资料看,更多的是为了完成这种S型构成方式,与大殿中的其他彩画相呼应,与背景云纹和谐统一,契合佛说法时的欢愉的气氛。 辽代现存壁画存在着一些飞天,包括山西灵丘县觉山寺舍利塔辽代飞天,山西应县佛宫寺释迦塔辽—金飞天,这些飞天的绘制时间都晚于奉国寺,样式与造型上与奉国寺飞天相似。总的来看,辽代壁画上的飞天多有头光,大部分飞天的飘带比前代的短了许多,飞天与佛像的比例明显变大,所以整体都显得偏大,没有了如鸟一般飞舞于空中的感觉,不复灵动;飞天服装样式与形态极为自由、随意,不受样式和粉本的局限;绘制手法精细,细节多加以刻画,与菩萨的绘制手法基本一致。 从以上可以看出,这一时期,飞天造型逐渐从鸟一般的飞翔变成了在空中飘浮,躯体逐渐变大,体形变壮,衣带变短变小,飞天则又出现了头光和胡须,以男像为主,缨络矜然,成为凌空飞舞的菩萨。据《释氏要览》记载:“造相梵相,宋齐间皆唇厚鼻隆,目大颐丰,挺然丈夫像。自唐以来,笔工皆端严柔弱,似妓女之貌,故今人夸宫娃如菩萨也。又云今人随传而造,不追本实,得在信敬,失在法式,但论尺寸长短,不问耳目全真”。[8]可见,当时已经有人对菩萨的形象提出异议, 这可能是辽代飞天向菩萨造型改变的原因。而这一时期画工给美人添上胡须是为了表示对造像法式的尊重(菩萨是男性)。[9]并且这一时期一些在隋唐时期已经很少出现的佛教艺术样式在辽地区和敦煌出现了复兴,在辽地区和敦煌回鹘时期出现了许多七佛造像,飞天与菩萨不分,莲花纹的重新流行,究竟是什么促使了这种现象的产生,这还是一个有待研究的问题。 白 鑫 沈阳大学美术学院 注释: [1](日)关野贞:“满洲义县奉国寺大雄宝殿”,原载《美术研究》第二年第一四号,昭和八年(1933)二月。(日)关野贞:《支那の建筑と艺术》,岩波书店刊行,昭和十三年(1938)九月。 [2]《营造法式》卷三十三,彩画作制度,飞仙及飞走等第三。《营造法式》宋版原书至今未发现全本,现存多为明本,图案应相似但已不十分准确。 [3]转引自吴梅《〈营造法式〉彩画作研究和北宋建筑彩画考察》第141页,法人德密那维尔引梵书《小本不纪年》中所记。 [4]杜仙洲:“义县奉国寺大雄殿调查报告”,《文物》,1961.2。 [5](日)吉村怜:“论仙人的图形”,《天人诞生图研究——东亚美术论文集》,中国文联出版社,北京,2002,第219-232页,。 [6]吴梅:《〈营造法式〉彩画作研究和北宋建筑彩画考察》,东南大学出版社,南京,2004,第20页。 [7]敦煌研究院:《敦煌石窟全集飞天画卷15》,商务印书馆,北京,2003.12,第213页, [8](宋)道宣:《释氏要览》卷中,造像。 [9]杨雄:“敦煌艺术与以形写神”,《敦煌石窟艺术研究国际研讨会文集·石窟艺术篇》(1990),辽宁美术出版社,沈阳,1995。 出自: 《装饰 》 2008年4期 |