|

维摩诘形象研究——管窥佛教美术的汉化 |

|

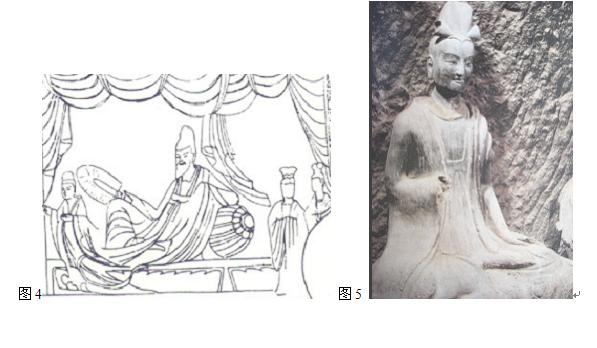

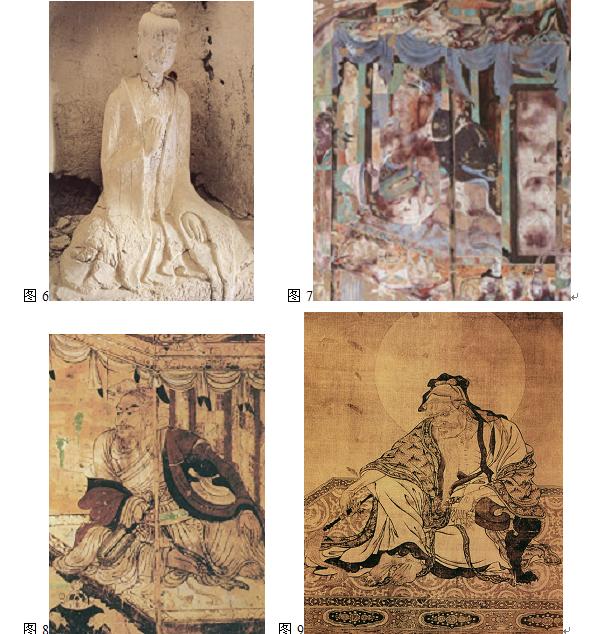

维摩诘形象研究——管窥佛教美术的汉化 (07年专业课作业,时初探佛教美术史,疏漏偏颇处恳请诸位指正。) 佛教被称为“像教”,造像艺术在佛教的传播和发展中起着举足轻重的作用。佛教美术即肇始于佛像的造立。当佛教在东汉传入我国之时,佛教美术也在中华大地上生根发芽,并渐渐形成了本土化的风格。作为佛教美术的主要表现形式,石窟雕塑和壁画真实记录了佛教流传的历史,通过对佛本生故事、佛传故事和经变故事的刻画和描绘,感染和教化着芸芸众生。维摩变相是经变相故事中教特殊的一中,其根据是《维摩诘所说经》,大约公元1世纪成书于印度,汉朝末年(约公元3世纪)传入中国。从汉末到北宋,我国共出现过八种译本,其中流传最广的是姚秦三藏鸠摩罗什于秦弘始八年(公元406年)在长安大寺聚义学沙门八百人所译的版本。[①] 《维摩经》不仅是大乘佛教的重要典籍,对我国文化艺术影响也非常之大。在佛教美术的范畴之外,维摩经变故事在诗歌、戏剧、哲学等方面也有深远影响。这种影响,一方面源自维摩诘特殊的身份——在家居士,更重要的是因为其所宣扬的教义与儒家思想在一定程度上的契合,即对“入世”修行的肯定。在石窟造像和壁画艺术中,相对于本生故事和佛传故事而言,经变故事给了工匠们更多的创造性空间,表现内容也更为生活化。又因为维摩变相故事具备上面提到的这两种特质,“在这些新的大型经变的创造中,维摩变是最先产生而又极其成熟的代表。”[②] 本文试颉取不同时代的维摩诘形象来进行分析研究,从而一窥佛教美术发展的中国化进程。 《维摩诘所说经》的主人公就是维摩诘,释迦牟尼出生时,他化身为一位神通广大、能言善辩居士帮助释迦布施教化。当释迦牟尼在毗耶离城说法时,他却称病不去参加。经变画通常以第二品——《问疾品》释迦牟尼派弟子去探望维摩诘这一事件为中心来展开。由于维摩诘长于辩论,释迦的十大弟子都不敢前往,最后释迦牟尼让“智慧第一”的文殊菩萨率众到维摩诘的住所,从而展开了一系列戏剧性的情节。 关于维摩诘的形象,《维摩诘说法经》中并没有具体的描绘。但在该经的第二品,即“方便品”中,我们还是可以找到几处涉及到维摩诘形象的描述:“(维摩诘)虽为白衣,奉持沙门清净律行……虽服宝饰,而以相好严身……长者维摩诘,以如是等无量方便,饶益众生。”“白衣”、“宝饰”、“长者”描绘出一个身穿华服宝饰的老年居士形象。我们可以把这看做是维摩诘的初始形象。把维摩诘从抽象的文字变为具象的“像”,我们能看到的最早的 “维摩经变”是甘肃永靖炳灵寺169窟,绘于西秦建弘元年(420年)前后的壁画(图1)。这铺壁画中,维摩诘和一位侍者在彩色帐幔之下,帐幔下右侧绘一圆形华盖,华盖下的维摩诘居士头束高髻,长发披肩,斜披络腋,左臂上可见帔帛,半卧于榻上。他宽额隆鼻,细眉长目,两手举于胸前,嘴唇微启,嘴角微翘,似乎正在胸有成竹地与文殊菩萨辩论。我们可以看出,炳灵寺这铺壁画中的维摩诘无论在容貌还是衣饰上都还没有摆脱印度健陀罗地区的影响,如果不是画面上附有“维摩诘之像”的文字,恐怕会让很多人将其误认为是菩萨的形象。但从壁画技法上来看,工匠并没有使用西域流行的晕染法,而是采取了中原式的平涂画法(同一窟壁画中较早期的壁画则采用了晕染法)。 就现在我们所掌握的资料来看,早在东晋兴宁二年(公元364年), 顾恺之就在瓦棺寺绘制了维摩诘壁画——“顾生首创维摩诘像,有清羸示病之容,隐几忘言之状。”[③]。《全唐文·润州江宁县瓦官寺维摩诘画像碑》载黄元之看过这幅壁画后形容维摩诘像“目若将视,眉如匆颦,无言而似言,鬓不动而疑动。”可见此时的维摩诘形象,在神态上已具备了清羸、瘦削,“得意而忽忘形骸”的魏晋名士风度;而“隐几”的出现,更值得我们注意。《孟子·公孙丑下》第十一章载“孟子去齐,宿于昼。有欲为王留行者,坐而言;不应,隐几而卧。”明代高濂所著《遵生八笺》之《起居安乐笺》载:“以怪树天生屈曲。若环带之半者,为之。有横生三丫作足为奇,否则装足作几,置之榻上,倚手顿颡可卧。”所谓“隐几”,是一种中国古代特有的用于在席上(或榻上)倚卧之用具。我们无从猜测维摩诘的衣着相貌,但这种标志性的器具的出现,至少已经使“毗耶离城”的维摩诘来到了中土。 北魏孝文帝结束北方分裂局面后,竭力推行汉化改革。这种政策也直接地表现在了佛教美术方面,特别是文成帝复法之后佛教地位的上升和群众基础的空前壮大,为佛教美术的发展创造了条件。从云冈到龙门再到巩县、麦积山,在这一时期的石窟艺术中,维摩经变题材非常流行,屡见不鲜,非常清晰地反应出佛教美术汉化的轨迹。 云冈石窟造像一般分为三个阶段,其中第一和第六窟都开凿于孝文帝迁都(公元494)之前,属于第二期造像。云冈第二期造像,时间大约在文成帝晏驾以后献文帝即位,工程一直进行到孝文帝太和18年(公元494年)迁都洛阳为止(公元471——494年之间,或稍后)。这是云冈石窟的繁盛阶段,其大部分洞窟开凿于这一时期。[④]第一窟内的维摩诘(图2)有些风化,面貌细节不甚清楚,但姿态衣着尚清晰可辨。维摩诘头戴尖顶帽(胡帽),穿宽袖长衫,外披重裘。他右手端举麈尾,轻倚隐几,坐于榻上,似在侃侃而谈。第六窟门上的释迦维摩文殊龛(图3)保存非常完好,维摩诘坐在矮几上,双腿自然下垂,身体微向后仰,重心落在身后作为支撑的左臂上,颌下蓄须,神态颇为轻松。他头戴尖顶帽,身穿交领襦袍,同样右手轻举麈尾。这两尊雕塑,从维摩诘的容貌和穿着来看,都带有北方少数民族的特征。这无疑是由于当时的统治阶级是鲜卑贵族。作为统治阶级所提倡的宗教,佛教美术理所当然的首先被“鲜卑化”了。而随着少数民族与汉族相互影响与融合的不断深入,佛教美术不可逆转地进一步汉化——“麈尾”出现了。 变相图内维摩居士手中所执之物即麈尾,其在世俗生活中的意义,据宋代道诚《释氏要览》卷中引《名苑》说:“鹿之大者曰麈,群鹿随之,皆看麈所往,虽麈尾所转为准,故古之谈者挥焉。”自魏晋以来降,尤以东晋偏安江南以来,热衷于清谈的门阀士族,往往将执掌麈尾视作“引饰妙词”无上清高的标志。[⑤]和隐几一样,麈尾原本也是流行于中原汉族贵族圈中的。关于麈尾形制和功能的考证,很多学者都进行过研究,在此不作为重点一一例举。但需要特别提出的是,有一些著作中将麈尾和拂尘混为一谈,而事实上麈尾不论是在形制或是功能上与拂尘都有不同。单单从绘画史上我们就可以明确这一点。首先,麈尾形如羽扇或树叶,而拂尘则是尾状。另外,麈尾除了与拂尘一样具有实用上的功能,还是主人地位和身份的象征,除了麈尾主人本人,我们尚未在哪一幅画上看到过有侍从或身份地位较低的人使用;而拂尘则可以出现在各等人的手中,经常会有侍从手执作为清洁用具的拂尘侍立在主人身旁。《廿二史札记》卷八载:“(麈尾)初以谈玄用之,相习成俗,遂为名流雅器,虽不谈亦常执持耳。”在此后出现的维摩变中,无论壁画或雕塑,麈尾都成为一件必不可少的道具,其地位更是超越了隐几,几乎到了不可或缺的地步。 公元494年孝文帝迁都洛阳之后,龙门石窟取代云冈石窟成为新的佛教传播中心。随着北魏在与南朝的接触更加广泛和深入,佛教美术的汉化特征更加明确。北朝所刻维摩变在龙门石窟现存一百二十九铺,以维摩变在石窟造像中所处地位而言,龙门堪称国内石窟之最。[⑥]阎文儒先生认为反映《维摩经问疾品》的造像之所以增多,有两个原因。一方面是由于“当时社会离乱频繁,人多苦难。文殊与维摩诘问答,把世上的一切都看成为‘空’……《文殊师利问疾品》造像在当时正好起了一种麻醉剂作用……”。另一方面是由于这种问答形式类似于魏晋风行的清谈辩论,“这样的造像题材正好为当时士大夫阶级所喜闻乐道,因而维摩诘、文殊师利的造像,到第三期就更多了。”[⑦]笔者认为在这两个条件中最主要的还是第二点,维摩经变故事中对维摩诘形象的刻画,反映了当时历史时期的社会状况的某些本质特征,表达了当时士人普遍的审美情趣和审美理想。与其他描绘佛具体行为事件的经变故事不同,能对维摩变,特别是反映文殊问疾的变相作品产生共鸣的观众一定不是社会底层的普通劳动者,而是赞赏玄学清谈,跟维摩诘一样拥有无量资财,并对石窟开凿有一定发言权的门阀士族。 龙门石窟中宾阳洞内的维摩变(图4)是六世纪初期的作品,洞中前壁两侧,自上而下有四层精美的雕刻,最上面一层就是维摩变文殊问疾的故事,维摩诘居士和一名侍从及两位天女被安排在左侧一矩形框内。最上面是垂下的帐幔,帐幔下的榻上斜倚一位头戴高帽,褒衣博带的蓄须长者。他面容清癯,嘴角含笑,右腿支起,同侧手臂放在右腿上,手执麈尾,分外闲适,似乎谈笑间已阐明大义。维摩诘的这种面貌与顾恺之在江宁瓦棺寺所绘的病维摩形象相吻合,可见南北朝时期大江南北的文化艺术在相互影响和交流,南方的汉文化对北方更是产生了显著的影响。除了维摩诘的衣饰已经是完全汉化的褒衣博带之外,值得我们注意的还有支撑他左臂和整个身体重心的一件器具。这件器具并不是云岗所常见的隐几,而是与其功能相同,但更显生活化的“隐囊”。“隐囊”相当于现今的靠枕,《颜氏家训集解·卷第三·勉学》中对隐囊有很详细的解说:杨升庵文集六七:“晋以后士大夫尚清谈,喜晏佚,始作麈尾;隐囊之制,今不可见,而其名后学亦罕知。颜氏家训云云,王右丞诗(酬张諲):‘不学城东游侠儿,隐囊纱帽坐弹棋。’”又曰:“三国志曹公作欹案卧视,六朝人作隐囊,柔软可倚,又便于欹案。”卮林五:“隐囊之名,宋、齐尚未见也。王元美以为昔人知隐囊之制,宛委余编曰:‘古字稳皆作隐,疑即稳囊也……”。江浩然丛残小语:“隐囊形制,未有详言者,盖即今之圆枕,俗名西瓜枕,又名拐枕,内实棉絮,外包绫缎,设于床榻,柔软可倚,正尚清谈喜晏佚者一需物也。隐音印,即隐几之隐。”。 龙门石窟宾阳洞的维摩诘,既无梵相,又脱胡装,已经完全是汉族士大夫的形象了。与其同时期的巩县石窟寺第一窟内的维摩诘也是如此。他同样是褒衣博带,右手高举麈尾,并且食指上翘,细眉轻舒,目光下垂,仿佛蕴着一种含平静内敛的力量。在时代稍晚的麦积山石窟第102窟(西魏,图5),有一尊精美的泥塑维摩诘。他头戴卷荷帽,着俗装,五官集中,额广眉高,目光炯炯,唇未启而含笑。与此前倚卧几榻之上的年长维摩诘形象不同的是,这尊维摩居士像的面貌非常年轻,且呈盘腿端坐姿,透露着气宇轩昂的风度,俨然是魏晋时期青年才俊的典型形象。麦积山第123窟(图6)的维摩像与102窟的维摩像非常相似,也是一位端坐的青年男子形象,不同之处仅在于前者头顶圆髻,目光略向下俯视,右手立于胸前,气质更加温文含蓄。 南北朝之后,维摩诘的石刻和雕塑形象渐趋式微。绘画特别是壁画成为维摩经变的主要表现形式。莫高窟共有68个洞窟表现了维摩诘经变,最早的出现于隋代洞窟,唐代以后就十分流行了。[⑧]莫高窟第276窟即隋代开凿而成,其西壁龛外南侧绘了维摩经变之维摩诘。图中的维摩诘冠巾蓄髯,着深衣长衫,右手执麈尾,左右托起麈尾前端,双唇微启,下颌稍仰,似乎正在回答文殊的诘问。这幅维摩像的典型意义在于画中的维摩居士非倚非坐,而是直立站在地上。而且他并没有在室内帐下,而是置身于自然的山水之中。这样的维摩诘不免多了几分仙风道骨,耐人寻味。 莫高窟第220窟东壁门左右的维摩经变(图7)绘于初唐时期。画中的维摩诘体态略显肥胖,他坐在帐中,手持麈尾,目视前方,神情激昂,似乎完全沉浸在了辩论的气氛中。这样的维摩诘完全不见了南北朝时期的清羸病貌,反而显得精神抖擞,神采飞扬。在盛唐第103窟(图8),维摩诘经变画同样出现在东壁门两侧,南侧的维摩诘凭几而坐,身体略向前倾,手持麈尾,目光直视文殊。画家用劲键的线条描绘出一位气宇轩昂,甚至有些咄咄逼人的维摩居士形象。这两铺的维摩诘形象还有一个显著的共同点,即他们手中所执的麈尾均略朝下指,并不像之前云冈和龙门等石窟中那样是高举向上的。这似乎是由于他们本身的气势已足够强大,不再需要高扬麈尾来助谈锋了。我们不难看出,在敦煌莫高窟的维摩经变壁画,“宗教的意味大大减弱,世俗的场景侵入了佛国圣地。维摩经变已不再是清谈名士的写照和投影,而是艺术家所创作的多姿多彩的人物画,风格多样的山水图,与六朝清谈家的形象相比社会实用功能相对弱化,审美愉悦的抒情功能更强烈更突出。”[⑨] 在敦煌壁画中,维摩经变在宋代已进入尾声。此后的维摩诘形象,还可见于流传下来的卷轴画。现藏于日本京都国立博物馆的宋佚名《维摩诘像》为绢本水墨画(图9)。画中的维摩诘头戴巾子,袒胸露怀,手握拂尘。他苍老消瘦,倚靠隐几卧于榻上,虽似病入膏肓,却目光如炬,足以震慑观者。故宫博物院藏无款纸本墨笔《维摩演教图》(图10)的作者及创作年代至今未有定论,但专家的意见至迟不过南宋。画面中维摩诘居士是一位头戴纱巾,面容矍铄,神情严肃的长髯老者,他倚隐几于榻上,袒胸露腹,左手轻握一把羽扇,右手于胸前做说法状。明代画家丁云鹏的《维摩演教图》(图11)为设色纸本,画面上共有35个人物,维摩诘居士衣冠严整,倚隐几坐于榻上,两手空空。他身旁有四名童子做侍,其中一名执一把长杆拂尘。通过对这几幅卷轴画的观察,我们发现,唐以后的维摩诘形象已经走向了世俗化,几乎失去了教化的功能,成为了普通的人物画。脱离了石窟、寺庙等特定的佛教传播场所,人们所能想象的维摩居士或者还是魏晋中的不羁老者,但容貌中少了些轻松自由,多了几分严肃沉重;或者是正襟危坐的士大夫,再也难觅其雄辩的风采。只有长榻和隐几还是固定不变的符号,连麈尾也让位于更富有后世生活气息的羽扇和拂尘了。 从东晋顾恺之的在江宁瓦棺寺的壁画到唐代莫高窟的壁画,再到明代丁云鹏的卷轴画;从东北辽宁锦州的义县万佛堂石窟到云冈、龙门石窟,再到云南剑川县石钟山石窟的“愁面观音”[⑩],维摩诘居士的形象几乎伴随佛教传播的每个阶段,出现的地域范围也十分广阔。维摩诘形象的演变如同佛教美术中国化进程的一个缩影,表现出不同的时代风貌和地域特征,见证和反映了佛教本身与中国传统文化不断交融和相互影响的历史。 [①] 《佛教文化辞典》,任道斌主编,第四百零二页,浙江古籍出版社。 [②] 《敦煌壁画维摩变的发展》,金维诺,《文物》1959第2期。 [③] 《历代名画记》,张彦远,卷五。 [④] 《中国石窟艺术》,陈丽萍、王妍慧编著,第108页,时代文艺出版社,2007年。 [⑤] 《龙门石窟维摩造像及其意义》,张乃翥,《中原文物》,1982年3月。 [⑥] 同上。 [⑦] 见《中国石窟艺术总论》第168页和171页, 广西师范大学出版社,2003年。 [⑧] 《灿烂佛宫——敦煌莫高窟考古大发现》,樊锦诗、赵声良著,第125页,浙江文艺出版社,2004年八月第一版。 [⑨]《试论维摩经变所体现的中国艺术精神的嬗变》,谭淑琴,出版刊物待查。 [⑨] 剑川石钟山石窟位于云南剑川县西南河西的石钟山,开凿于南诏至大理时代(约841——1179),是为期300年之久的古代白族石窟艺术。其艺术风格有明显的白族特色,“愁面观音”即维摩居士,因容貌愁苦忧虑得名。

|