|

西夏时期敦煌的五台山文殊信仰 |

|

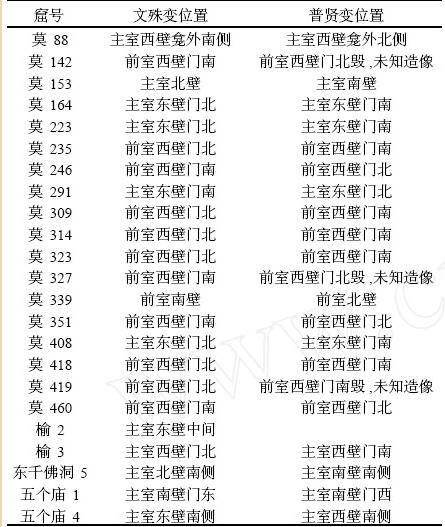

西夏时期敦煌的五台山文殊信仰 [摘 要] 西夏时期敦煌地区的五台山文殊信仰极为兴盛,主要体现在《华严经》在敦煌广泛流传、敦煌石窟中有大量的文殊变、普贤变的绘制。建于五代的莫高窟第61窟,作为敦煌地区五台山文殊信仰的重要活动中心,在西夏时期继续发挥其作用,吸引了西夏其它地区的高僧来敦煌观摩学习或交流文殊菩萨的礼忏仪式。 [关键词] 西夏;敦煌;五台山;北五台山;五台山文殊信仰 [作者简介] 公维章(1970 - ) ,男,山东沂源人,泰山学院历史系副教授,历史学博士。 [中图分类号] B942. 1 [文献标识码] A [文章编号] 1672 - 2590 (2009) 02 - 0014 - 08 大乘佛教中文殊菩萨地位很高,位居一切菩萨之首。五台山是文殊菩萨修行说法的道场,是中国著名的佛教圣地。晚唐五代时敦煌僧人朝拜五台山已成一种风气,敦煌的五台山文殊信仰十分盛行,在敦煌文献中保存有大量关于五台山的文献,杜斗成先生对此做了专门研究,著有《敦煌五台山文献校录研究》[ 1 ]一书,对唐五代宋初敦煌的五台山文殊信仰做了系统研究。另外,不少学者也撰文探讨了唐五代宋初敦煌的五台山文殊信仰,却少有学者对西夏统治敦煌时期的五台山文殊信仰做过专门研究,本文主要利用西夏时期敦煌流传的佛教经典、壁画遗存、洞窟题记等资料,对西夏时期的敦煌五台山文殊信仰做一考察。 一、《华严经》在敦煌的流传 西夏时期,《华严经》是流传较广的一部重要经典,统治者和高僧都极为重视《华严经》的弘传。元代西夏遗僧一行慧觉法师辑录的《华严忏仪》,共42卷,记载了从印度到中国的传承,其中记载的西夏传承华严诸师是:南无大方广佛华严经中讲经律论重译诸经正趣净戒鲜卑真义国师;南无大方广佛华严经中传译经者救脱三藏鲁布智云国师;南无大方广佛华严经中令观门增盛者真国妙觉寂照帝师;南无大方广佛华严经中流行印造大疏钞者新圆真证帝师..南无大方广佛华严经中兰山云岩慈恩寺流通忏法护国一行慧觉法师。[ 2 ] ( P594)一行慧觉法师时西夏灭亡,入元继续从事《华严经》的传承。从以上在西夏传承《华严经》的诸师来看,《华严经》在西夏传播既深且广,既有从汉文译为番文的国师,也有讲诵、印造华严疏钞的帝师,正是由于西夏地位极为尊贵的国师、帝师和法师们的弘传,《华严经》在西夏极为流行。据《天盛改旧新定律令》记载,番、汉、羌僧人中,所属居土、童子及先前曾做过僧人中之坐主者,完整解说《般若》、《唯识》、《中观》、《百法》、《华严》、《起信》等佛经中的一部,知其前后大义,并且常做法事,则国师及先住坐主,另外如能言善辩之巧智师傅等人,通过对上述应试者的考察,居士、童子,可成为僧人,并赐绯衣,为坐主,但勿得官:曾做过僧人中之坐主者可重新为僧人,但先前衣黄者当一律衣绯,为坐主,好得可得官。[ 3 ] ( P79)规定其能“完整解说”的佛经中,多为佛经的“论”,“经”只有《般若》和《华严》,足见《华严》在西夏的重要。现在发现的西夏文佛经藏品中,《华严经》的刊刻数量仅次于《大般若经》,并存有多种《华严经》注、疏、论、解等。据日本学者西田龙雄《西夏文华严经》[ 4 ]的辑录,西夏流传的华严经译本大多为唐代般若翻译的“四十华严”,也有东晋佛驮跋陀罗翻译的“六十华严”和唐代实叉难陀翻译的“八十华严”。在敦煌莫高窟北区B53窟发现了西夏文刻本佛经《大方广佛华严经》封面,编号B53: 10,该封面基本完整,左上部有题签,为印本,上、左、右双框,双框中间有装饰花纹、图案,中有西夏文楷书十二字:“大方广佛华严经契卷二第铁”,其中“二”字可能是用活字压捺上去的, 应译为:《大方广佛华严经》卷第二(铁) 。题签最后一字“铁”系该经卷所标函号。B53窟《大方广佛华严经》封面的发现,说明敦煌地区流行此经的西夏文本,又因其有函号,或许它是西夏时期敦煌所藏西夏文大藏经的一部分。伯希和于1908年从敦煌莫高窟第464窟中亦掘获一件西夏文《华严经》,即唐实叉难陀翻译的80卷本的《大方广佛华严经》卷第40。[ 5 ] ( P56) 另外上文提到的传译华严的鲜卑真义国师,应该就是安西榆林窟第29窟主室南壁门口东侧的供养像———西夏高僧真义国师鲜卑智海。这位高僧端坐胡床之上,头戴上师帽,头后有头光,作说法印,顶罩圆伞盖,前面有弟子恭敬围绕,后面有供养人虔诚礼拜供养,国师像前方有西夏文榜题一行:“真义国师鲜卑智海”。这位国师到敦煌的原因由于文献缺载,我们不得而知,但按照惯例,这位国师应该是被西夏统治者派遣到敦煌,或处理高级佛教事务,或作大的佛事活动,总之,鲜卑智海国师的到来,无疑对《华严经》在敦煌的传播起了重要的推动作用。 《华严经》是佛教的重要经典,自南北朝以后,《华严经》在中国备受欢迎,至唐代产生了以《华严经》为宗经的华严宗。东晋佛驮跋陀罗译《华严经》卷29《菩萨住处品》载:“东北方有菩萨住处名清凉山,过去诸菩萨常于中住,彼现有菩萨名文殊师利,有一万菩萨眷属,常为说法。”[ 6 ]最早将文殊菩萨与五台山联系起来的是唐初的道宣,从《续高僧传》卷25《明隐传》的记载看,道宣将文殊显圣于五台山推到北齐,说明至迟在唐初,人们已经普遍认为文殊与五台山有关系。之后的华严宗第四祖澄观在其《大华严经疏》卷47明确地说:“清凉山即代州雁门郡五台山也,于中现有清凉寺。以岁积坚冰,夏仍飞雪, 曾无炎暑, 故曰清凉。”[ 7 ]唐宋时期,国内外的大量僧侣纷纷前来五台山巡礼,《华严经》传播既深且广,民间多写《华严经》以求福报,推动了《华严经》的广泛流行。西夏上至皇室贵族,下至民间普通信众,多书写、雕印《华严经》,促进了西夏五台山文殊信仰的流行。作为西夏佛教发展的一个重要中心,敦煌的五台山文殊信仰广泛流行,这不仅表现在《华严经》在敦煌的广泛传播,还表现在敦煌众多洞窟中文殊变、普贤变的大量绘制。 二、文殊、普贤变在敦煌的流行 敦煌石窟中的文殊菩萨造像,最早出现于敦煌莫高窟西魏第285窟东壁门北,此文殊菩萨是无量寿佛说法图中的一尊护持菩萨,与其它菩萨的造像并无太大的差异,此时的文殊菩萨的尊格特性并不明显。至初唐时期开始,敦煌以文殊菩萨为中心所形成的文殊变与普贤变多配对出现在莫高窟西壁龛外或南或北侧处,且这样的发展一直延续整个唐代,乃至五代宋西夏元,成为敦煌石窟中一种重要的造像形式。但初、盛唐敦煌石窟中的文殊变,构图内容简单,且构图形式没有一定的规律,构件的组成要素也没有固定,说明初、盛唐时期的敦煌文殊菩萨造像尚未发达,文殊菩萨信仰亦是尚未兴盛。中唐时期文殊变的构成要素———文殊菩萨、狮子、昆仑奴、随侍天王、力士、大菩萨与供养菩萨,基本上已经形成固定的模式,且呈现固定化发展的趋势。同时,出现了不见于前期所谓的五台山图。晚唐五代宋初时期的文殊变,无论是出现的位置或作品本身的组合要素,乃至洞窟形制与构图内容的关系等,皆是延续中唐时期的发展而来。同时多可见同一洞窟出现排列顺序、构图形式等与普贤变几乎是对称形式的文殊变作品,由此推测晚唐五代宋初敦煌地区的文殊变内容已经形成一种固定的模式,这种现象或可说明文殊菩萨信仰在此已经有一定深入的发展基础。[ 7 ]西夏时期的敦煌文殊变、普贤变,亦沿袭归义军时期而来,构图的程式化亦较严重。兹据《敦煌石窟内容总录》[ 8 ] ,对西夏时期敦煌石窟中的文殊变、普贤变的分布列表如下:

据《敦煌石窟内容总录》统计,敦煌石窟中现存有文殊变132铺,普贤变125铺,如果考虑与文殊变相对的普贤变所在壁面的损毁因素与二者两两相对称出现的特征来看,敦煌石窟中普贤变亦应有132铺。据前所述,自中唐开始文殊变、普贤变的图像构成要素已经形成固定的模式,且呈现固定化发展的趋势。中唐时期,敦煌石窟中共有文殊变23铺,占全部文殊变(132铺)的17. 4%;晚唐时期有文殊变33铺,占25%;五代时期有文殊变36铺,占27. 3%;宋有文殊变22铺,占16.7%;西夏有文殊变23铺,占17. 4%;元有文殊变6铺,占4. 5%。说明西夏时期敦煌石窟中的文殊变、普贤变并没有衰退的趋势,并且从图像的构成要素与壁面的分布情况来看,西夏时期敦煌的文殊变、普贤变与中唐至宋相一致,从中也可以看出,西夏时期敦煌地区文殊信仰的群众基础亦极为丰厚。据学者研究,五台山文殊信仰及文殊菩萨的密教化,到唐代宗重用不空金刚后才行成风气。[ 9 ]而敦煌地区流行的《五台山赞》、《五台山曲子》等文献的创作年代为中唐时期,其抄写年代为晚唐五代时期, [ 1 ]这也与敦煌石窟中已形成固定模式的文殊变、普贤变的流行时间相一致,并且此时期文殊变的背景中不少绘有五台山图,充分说明敦煌自中唐以后流行的文殊变、普贤变与五台山文殊信仰的密切关系。据《宋高僧传》卷21《神英传》记载,神英以唐开元四年(716年)六月游览五台山西林寺,见该寺法华院后面的护国仁王楼上有玉石文殊、普贤之像;西林寺山门十三间,内门两畔有行宫道场,是文殊、普贤仪仗。[ 6 ] ( T50P843a)据圆仁《入唐求法巡礼行记》记载,圆仁于唐开成五年(840年)五月五日于五台山竹林寺见到的斋礼佛式中有“大众学词,同礼释迦牟尼佛、弥勒尊佛、文殊师利菩萨、大圣普贤菩萨、一万菩萨、地藏菩萨、一切菩萨摩诃萨。..更有法师登座,表叹念佛,劝请诸佛菩萨云:‘一心奉请大师释迦牟尼佛,一心奉请当来下生弥勒尊佛、十二上愿药师琉璃光佛、大圣文殊师利菩萨、大圣普贤菩萨、一万菩萨’”[ 10 ] ( P106 - 107) 。五台山北台北谷“曾有一僧,依天台智者《法华》三昧,行法礼 ,得见普贤菩萨及多宝塔之处”[ 10 ] ( P122) 。从五台山金刚窟“上坂百许步,有文殊堂、普贤堂,此乃大智和尚见金色世界之处也”[ 10 ] ( P124) 。从五台山金阁寺“下阁到普贤道场,见藏经阁《大藏经》六千余卷, ..次开普贤堂,礼普贤菩萨像,三像并立,背上安置一菩萨像。堂内外庄严, 彩画镂刻, 不可具言”[ 10 ] ( P127) 。也说明文殊、普贤菩萨与五台山信仰的关系。又据敦煌文献P. 3564《莫高窟功德记》记载,莫高窟五代第36窟前室南北壁的文殊、普贤像为“文殊师利,流□东方,镇华夏而伏毒龙,住清凉而居山顶;普贤菩萨,十地功圆,化百种之真身,利十万之世众”。说明莫高窟两两相对的文殊变、普贤变与五台山文殊信仰的密切关系。综上所述,敦煌西夏洞窟中的23铺文殊变、普贤变充分说明了西夏时期敦煌五台山文殊信仰的兴盛。 敦煌石窟供养人题记对文殊、普贤信仰也有反映。莫高窟第196窟甬道北壁存划文:“普贤菩萨之眷属百五九十八摄也。”甬道南壁划文四行:“(第一行)文殊眷属五百九十..。(第二行)文殊菩萨之眷属五百九十..。(第三行)行愿者高..。(第四行)四月五日二口者神中来,我张惠富、白口我惠..。”外室第一供养人像旁划文:文殊。[ 11 ] ( P8 - 9)尽管题记有些地方漫漶不清,但我们还是可以看出文殊菩萨与普贤菩萨的眷属数量相同,且题记对称出现,可以看作是敦煌石窟中文殊变、普贤变在文字上的表现,显示了西夏敦煌地区深厚的五台山文殊信仰。该题记为西夏文,反映了此次行愿者中有党项人,题记中的“张惠富”应为汉人,“白□我惠”应为回鹘人,充分显示了西夏时期活跃在敦煌地区的党项人、汉人、回鹘人拥有共同的佛教信仰———五台山文殊信仰,从一个侧面反映了五台山文殊信仰对西夏敦煌地区民众影响之深。三、从佛事交流看敦煌的五台山文殊信仰敦煌为西夏边地的一处重要的佛教中心,西夏统治者不断派高僧前往敦煌,指导当地的佛教发展。前文所述的西夏国师鲜卑智海应是西夏派遣到敦煌的高僧。由于西夏时期敦煌佛教的不断发展,吸引了西夏其他地方的高僧前往敦煌,进行佛事交流。由于目前资料的缺乏,我们看到的是外地高僧到敦煌的交流,还未见有敦煌高僧到其他地区进行佛事交流的记载。这种佛事交往,目前见到的明确史料为莫高窟第444窟的西夏汉文题记。该题记位于窟门北柱,墨书三行: 北五台山 北五台山大清凉寺僧沙口口(佛)光寺 口(院)主.. 每击窟五供养口全焚香。[ 12 ] ( P168) “北五台山”是西夏统治者模仿山西五台山而兴建的一处佛寺群,位于西夏京畿地区的贺兰山区。早在西夏立国前,李德明就十分崇拜五台山,宋景德四年( 1007)德明母罔氏薨,“及葬,请修供五台山十寺,乃遣閤门祗侯袁瑜为致祭使,护送所供物至山”[ 13 ] ( P13990) 。五台山佛寺林立,五台山的著名大寺,据图仁《入唐求法巡礼行记》中记载,有“十二大寺”,“常例,每年敕送衣钵香火等,使送到山,表施十二大寺:细帔五百领、绵五百屯、袈裟布一千端青色染之、香一千两、茶一千斤、手巾一千条,兼敕供巡十二大寺设斋”[ 10 ] ( P125) 。但从其它文献记载来看,五台山有“十大寺”。 《宋高僧传》卷21《神英传》:(神英)以开元四年(716年)六月中旬到山瞻礼,於僧厨止泊。一日食毕遊于西林,忽见一院題曰法华。..前有三门一十三间,..三门外状台山十寺, (《广清凉传》卷中《神英和尚入化法华院》载“三门外,是五台山十寺血脉图”。) 杳然物外, 观瞻浩荡。[ 6 ] ( T50P643a) 《广清凉传》卷中《法照和尚入化竹林寺》:(唐)德宗皇帝贞元年中有护軍中尉邠(宾)国公扶风窦公,施敕赐三原县庄租赋之利。每皇帝诞圣之日,于五台山十寺普通兰若,设万僧供。[ 6 ] ( T51P1116a) 《广清凉传》卷下《华严疏主法讳澄观》:(澄观)自兴元元年( 784年) ,迄正元元年丁卯岁(按:“正”乃宋延一法师避宋仁宗赵桢讳而改。此处的“正元元年”应为“贞元三年”)十一月五日绝笔。於是华严寺主贤林、尚座悟寂、山门十寺都供养主温州 著,并阖山僧眾, 又共设大斋, 显庆新疏。[ 6 ] ( T51P1120b) 《广清凉传》卷中《亡身徇道俗十七·释无染》:(无染)以唐贞元七年( 791 年)至五台山,止善住阁院。 院僧智頵,为五台山十寺都检校,主厘僧务,师乃依頵。(《宋高僧传》卷23《无染传》载“智頵为台山十寺都检校,守僧长之初也”。) [ 6 ] ( T51P1116b) 《宋高僧传》卷27《智頵传》:(智頵)距元和中(806—820年) ,众辟为五台山都检校,守僧长..宣宗即位,敕五台诸寺度僧五十人,宣供衣帔,山门再辟。頵为十寺僧长,兼山门都修造供养主。[ 6 ] ( T50P881b) 《广清凉传》卷下《高德僧事迹十九之余·僧统大师》:晋少主在位,见之信重。..寻诏授五台山十寺都监, 赐师号广演匡圣大0 鸿胪卿。[ 6 ] ( T51P1122c) 《佛祖统纪》卷43“太平兴国五年( 980 ) 正月”条:敕內侍张廷训,往代州五台山造金铜文殊万菩萨像,奉安于真容院。诏重修五台十寺,以沙门芳润为十寺僧正。十寺者,真容、华严、寿宁、兴国、竹林、金阁、法华、秘密、灵境、大贤。[ 6 ] ( T49P397c) 敦煌文献S. 0529《诸山圣迹志》:其台山周围八百里,大寺十所,蓝若五十六所,僧尼三千余人。 敦煌文献P. 4625《五台山赞》:此山多饶灵异鸟,五台十寺乐轰轰。 从以上记载看,从唐开元年间一直到北宋,一直存在过统领五台山诸寺的“五台山十寺”,唐代的五台山十寺都检校、后晋的五台山十寺都监、宋代的五台山十寺僧正,都是中央朝廷敕封的负责五台山诸寺院僧务的五台山最高僧官,足见五台山十寺的重要地位。诸文献中具体记载五台山10座重要寺院名称的,只有上文引用的《佛祖统纪》。而敦煌莫高窟第61 窟绘制于五代时期的《五台山图》的寺院题记中,寺院前冠一“大”字者只有大清凉之寺、大金阁之寺、大王子之寺、大贤之寺、大建安之寺、大竹林之寺、大福圣之寺、大佛光之寺、大华严之寺、大法华之寺等十寺,这大概就是五代时期的五台山十寺。根据《广清凉传》卷上《五台境界寺名圣迹》,莫高窟第61窟《五台山图》十大寺中的王子寺、清凉寺、佛光寺、竹林寺、金阁寺位于五台山的中台,华严寺位于东台,福圣寺、法华寺位于南台(大贤寺、建安寺未记其位置) ,而《五台山图》中的王子寺位于西台的下部,清凉寺位于南台的下方,佛光寺位于北台下部,竹林寺位于中台附近,金阁寺位于南台之顶旁边,华严寺位于东台与北台之间,福圣寺位于中台与北台之间,法华寺位于东台之顶下方。从莫高窟第61窟《五台山图》与实际上的五台山五顶分布来看,北台应在东台的西北,而《五台山图》却画在了东台的西南,南台应在西台的东南,而《五台山图》却画在了西台的西方,从中可以看出《五台山图》中南、北台的位置不准确,各大寺院与五台山的相对位置也就出现了偏差。这可能是由于该图是横长卷,如果南、北台位置准确绘制的话,则该图就会绘制成纵长卷,不利于于空中集中绘制五台山诸化观情节,也不利于应当时之需将《五台山图》绘制于寺院壁面。另据敦煌文献P. 4648《往五台山行记》记载:“二十五日前衙参太傅。二月二十八日下手画台山图, 二十九日长画至终。”据此可知晚唐五代宋初绘制的《五台山图》,应为横长卷。因此,《五台山图》中“十大寺”的位置多与实际不符。另外,“《五台山图》是一副象征性的地形示意图,图中所有的建筑都是象征性的,与实际外观不符;而且,州县城池在画面上均小于寺院,村镇及店铺均小于兰若、草庵。这是为了突出五山作为佛教圣境的主题”[ 10 ] ( P41) 。因此,《五台山图》是一副象征性的地形图,而非写实性的地图。据上文提及,西夏李德明于宋景德四年(1007年) ,“请修贡五台山十寺”,得到了宋廷的应允,德明遣使护送供物入山。而据上文提到的太平兴国五年( 980年)正月,宋太宗敕使者重修“五台山十寺”,十寺者,乃真容、华严、丰宁、兴国、竹林、金阁、法华、秘密、灵境、大贤。按常理推断,西夏的北五台山中的十寺,应模仿宋太平兴国五年确立的五台山十寺而修建,但从西夏诸文献记载的北五台山中的清凉寺、佛光寺来看,并非宋代的五台山十寺,而是晚唐五代时期的五台山十寺,这其中的原因,据笔者推断,应是西夏与北宋为敌,多年战争,西夏并不奉宋朝为正朔,而是津津乐道于西夏建国之前的奉唐代为正朔的缘故,这可从西夏诸文献记载的西夏最高统治者皇帝前冠“李”姓窥见一斑。因此,绘制于五代时期的莫高窟第61窟《五台山图》就成了西夏北五台山建立的范本,果如此,则西夏的五台山文殊信仰是来源于西夏本土,特别是五台山文殊信仰浓厚的敦煌,而非来源于北宋,从中可以看出,敦煌的五台山文殊信仰对西夏五台山文殊信仰的兴盛起了重要的推动作用。 西夏立国后,天授礼法延祚元年(1038年)元昊“表遣使诣五台山供佛宝, 欲窥河东路”[ 13 ] ( P13995) 。大概以后宋朝统治者知道了西夏统治者的图谋,再也没有允许西夏统治者进贡五台山,再加上西夏与宋的战争不断,西夏人到五台山朝奉成为困难之事,故西夏统治者应西夏人朝奉五台山之需,在京畿地区的贺兰山区模仿山西五台山,建立了另一处五台山,因其位置稍北于山西五台山,故称“北五台山”。关于西夏文献记载的“北五台山”,著名学者史金波先生作了集中论述: 五台山寺。在贺兰山中,据“西夏记事本末”所载“西夏地形图”中,在贺兰山内记有“五台山南寺”。又西夏僧人所编“密咒圆因往生集”前的题款记载,有“北五台山大清凉寺出家提点沙门惠真编集。”这个清凉寺所在地五台山,或为贺兰山五台山的一部分。可能西夏效法山西五台山,贺兰山的五台山寺,也是一个寺庙群,清凉寺即为其中之一。又莫高窟444窟门南北柱上有西夏时期的一书汉文题记,其中记有“北五台山大清凉寺僧沙××光寺×主..”或可作为西夏建有五台山寺的佐证。我国山西的五台山是中国佛教的四大名山之一,相传为文殊菩萨示现之处,西夏早在德明( 1003 - 1031年,为党项首领,是西夏开国皇帝李元昊的父亲)时期就曾派使者到五台山朝佛,后来既然不能去五台山,西夏就在自己的名山贺兰山中建立起西夏的五台山寺。在西夏文分类书“圣立义海”第二章第四品“山之名义”中有“五台净宫”,其释文为“菩萨圣众现生显灵、禅僧修契、民庶归依处是善宫,野兽见人不惧”。据此可知这里的五台净宫,应系西夏的五台山寺。其地点可能即是今贺兰山拜寺口寺庙遗址。[ 15 ] ( P118 - 119) 孙昌盛先生进一步推测,西夏北五台山寺庙群之一的“大清凉寺”就是位于贺兰山东麓拜寺沟内的方塔寺院。[ 16 ] ( P59) 西夏时期北五台山大清凉寺的高僧慧忠是一位译经大师,西夏藏传佛教密宗修习教法的汉文本《大乘要道密集》第六篇“解释道果语录金刚旬记”题记中有“北山大清凉寺沙门慧忠译,中国大乘玄密帝师传,西夏中国法师禅巴集”。大乘玄密帝师是仁孝时的一位帝师,法名为慧玄或慧称。[ 17 ] ( P137)以上题记中的“北山”应为北五台山的简称。另外,俄藏5130号西夏文佛经《胜慧到彼岸要文慎教现前解庄严论明偈》题记中有“五台山知解三藏国师沙门杨智幢新译番文”[ 18 ] ( P51) 。此处的“五台山”应指西夏的“北五台山”。据史金波先生研究,西夏佛教中心有五:兴庆府、贺兰山、凉州(今甘肃省武威) 、甘州(今甘肃省张掖)和黑水城(又称黑城,分属内蒙古自治区额济纳旗) 。[ 15 ] ( P122) 贺兰山作为西夏一处重要的佛教中心,就是与此地有“北五台山”有关,“北五台山”应该是一处重要的佛教经典翻译中心。从莫高窟第444 窟题记中“北五台山”的“大清凉寺”、“口(佛)光寺”来看,西夏的“北五台山”其码应该建有以上所举的山西五台山中的“十寺”,才可与“北五台山”的名称相称。既建“十寺”,其分布不应太稠密,因此,西夏的“北五台山”应该就是贺兰山。西夏时期贺兰山众多佛教寺院极为繁荣鼎盛,现藏于陕西省博物馆的西夏文《佛说摩尼罗檀经》后面的西夏文题记证实了这一点。该题记为押捺题记,长方形框,四边双栏,上复荷叶,下脱荷花,内有西夏文四行,汉译文为:“番国(即夏国)摄贺兰山佛祖院禅园和尚李、慧月、平尚重照禅师之弟子,为报佛恩,印制十二部大藏经契及五十四部华严经,以金银字写华严经一部全,觉莲花般若菩萨律经契信行论等。”可见这位“贺兰山佛祖院禅园和尚李慧月”总管极为虔诚,并且有相当大的经济实力来印制如此规模的佛经。“他施印了十二部大藏经和五十四部《华严经》,还用金银字写了一部《华严经》,不管是八十卷本、六十卷本还是四十卷本,都是很大的工程。这条题记还提供给我们一个信息,贺兰山佛祖院禅园在当时是一个规模不小的寺院,尤其是不很困难地就可以得到全套(自《开元释教录》以后就至少有5048卷)大藏经经板,或者在附近某寺顺利印刷,外加另增刷《华严经》54部总数为2160 - 4320卷,加上12部大藏经达60576卷,其总共刷印佛经卷数达到62736—64896卷,以每卷10纸计, (一般一卷为10—15 纸) ,总量将达到627360—648960纸,最高数字按照80卷本《华严经》,每卷15纸计算,将达到973440纸! 这样的规模,证实了贺兰山众多寺院的鼎盛繁荣,以及当时印刷手工业、造纸业、制墨业、装裱业等等的生产能力。”[ 19 ] ( P105 - 106)贺兰山佛祖院禅园和尚李慧月,不仅主持雕印了十二部大藏经,还额外雕刻了五十四部华严经,并用金银字写华严经全本一部,说明了李慧月对华严经的青睐,也说明了在贺兰山区华严经的需求及流通之广,这与唐宋时期的山西五台山高僧多研习华严经相一致。用泥金字数写的西夏文佛经,并不多见。过去知有流传海外的《妙法莲华经》、1976年发现于西安市的西夏文《金光明最胜王经》。这种写经多为皇室、贵族发愿出资,请书法高手缮写,材料昂贵,书写费时,所以十分少见。李慧月用泥金书写《华严经》全本一部,更进一步说明了李慧月对《华严经》的虔诚供奉及其雄厚的经济实力。西夏北五台山僧人对《华严经》的重视,促进了《华严经》在西夏境内的广泛传播,成为西夏境内流通最广泛的一部佛经,有力地促进了西夏境内五台山文殊信仰的传播。 另据日本善福寺所藏元代《碛砂藏》本《大宗地玄文本论卷三》记载:“钦睹圣旨,于江南浙西道杭州路大万寿寺雕刊河西大藏经板三千六百二十余卷,华严诸经忏板,至大德六年( 1302年)完备。管主八钦此胜缘,印造三十余藏,及《华严大经》、《梁皇宝忏》、《华严道场忏仪》各百余部,《焰口施食仪轨》千有余部,施于宁夏、永昌等路寺院,永远流通。”[ 20 ] ( P313) 此次不仅雕印西夏文大藏经三十余藏,还特别雕印了百余部的《华严大经》及《华严道场忏仪》,尽管雕印时间是在元大德六年(1302年) ,但也说明西夏时期的京畿腹地及河西地区华严信仰的兴盛,更进一步证明了西夏时期五台山文殊信仰的流行。 晚唐五代宋初敦煌的五台山信仰十分兴盛,敦煌遗书中保存了不少有关五台山的文献,包括赞咏五台山的《五台山赞》30件、《五台山曲子》5件、《五台山行记》3件以及《五台山志》、《辞娘赞文》、《礼五台山偈》、《游五台山赞文》、《入山赞》、《五台山诗》等十多件文书。[ 1 ]另外,敦煌壁画中也保留了为数不少的文殊变和《五台山图》。 由于敦煌五台山信仰的兴盛,故敦煌有不少僧人亲往山西五台山巡礼,这些僧人往五台巡礼的概况见于敦煌文书P. 3928《某僧人状一件》、P.3973《往五台山行记》、P. 3718《范海印和尚写真赞并序》、S. 4504《福员状》、S. 8451《戒惠书状》、S. 529《诸山圣迹志》等,其中P. 3973《往五台山行记》中记载一位敦煌僧人自戊寅发自沙州出发,于辛卯岁返回沙州,在五台山停留了将近十四年,其他文献未见记载敦煌僧人在五台山的居留时间。但路途遥远,巡礼不易,其在五台山停留的时间也不会太短。敦煌地区的五台山信仰集中体现在莫高窟第61窟及其在此窟举行的佛事活动上。莫高窟第61窟“修造其窟的主人把《五台山图》与文殊塑像结合在一个窟中的目的,无非是想把五台山较好的表现在敦煌地区。这种用画塑结合的方式,把佛教圣地———五台山,从华北再现到西陲的另一个佛教圣地———敦煌莫高窟,一方面是为了满足曹氏小政权的‘祈福’,另一方面也满足了地处西陲的善男信女就近‘巡礼’五台山的需要。对于一般民众,希望‘才念文殊三两口,大圣慈悲,方便来救助’;而统治者则希望‘福祚当今,万古千秋岁。’61窟中主尊即文殊像,靠近正壁,但并不与正壁相接,而是留有一段距离,这样就在主尊像的四周与四壁之间形成了一个回形的环绕空间, 既可以作为礼拜之用, 亦可作用行道之用。”[ 21 ] ( P90)台湾学者赖鹏举进一步指出,敦煌文书《文殊师利礼法身佛文》与这一洞窟联系密切,进一步表明61窟是为“五台山文殊道场。”[ 22 ]从敦煌莫高窟第61窟作为“五台山文殊道场”的形成原因来看,与西夏仿山西五台山在其京畿地区的贺兰山建立“北五台山”的原因如出一辙。莫高窟第61窟作为宋初敦煌地区五台山信仰的中心,在此不断举行的佛事活动必定一直持续到西夏统治敦煌时期。并且,从此窟绝少有游人题记来看,此窟一直未废弃,其码持续到元代末期。由于敦煌众多僧人巡礼山西五台山且居留时间不短,他们在山西五台山看到的或亲自参加的礼拜文殊菩萨的仪式,必定照搬到敦煌的礼拜文殊菩萨的仪式中,所以敦煌完整保留了礼拜文殊菩萨的仪式。而西夏除前文所举的两则材料外,绝少有僧人前往山西五台山学习观摩山西五台山的文殊菩萨的礼拜仪式,作为西夏佛教中心的贺兰山“北五台山”诸寺,在礼拜仪式缺乏的情况下,诸寺派出僧人来西夏边地敦煌学习观摩,当是情理中事。如果以上推测不误,那么莫高窟第444窟西夏“北五台山”的大清凉寺、佛光寺院主来敦煌的目的,是为观摩学习或交流敦煌文殊菩萨的礼忏仪式而来。 另外,莫高窟北区第159窟出土了一件元代西夏文佛经《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》残页,经末有一长方形压捺印记,有汉文两行,墨色浅淡,仔细辨认方可识得:“僧路广福大师管主八施大藏经与沙州文殊舍利塔寺永远流通供养。”同样题记的西夏文佛经残页还有1908年伯希和在莫高窟第464窟掘获的佛经残页、20世纪40年代初张大千指使他人于莫高窟北区石窟所获的佛经残页。说明管主八在杭州住持雕印的西夏文大藏经除“施于宁夏、永昌等路寺院,永远流通”外,还包括沙州的文殊舍利塔寺。元代僧录管主八将西夏文大藏经施于沙州文殊舍利塔寺,至少为我们提供了两条信息,一是该文殊舍利塔寺为元代敦煌的一处重要寺院,二是该寺院的僧人为西夏遗僧。这两条信息表明,文殊舍利塔寺是西夏统治敦煌时期的一处重要的西夏僧人居住的寺院,是敦煌五台山文殊信仰的中心寺院。联系到上文提到的于莫高窟北区石窟发现的三件西夏文佛经残页,该文殊舍利塔寺很可能就是莫高窟第61窟,这也就进一步证实了上文提到的西夏北五台山大清凉寺、佛光寺院主携僧众来敦煌的目的,就是来莫高窟第61窟观摩学习或交流敦煌文殊菩萨的礼忏仪式的。 综上所述,西夏时期敦煌地区《华严经》广泛流传,从一个侧面反映了敦煌五台山文殊信仰的经典基础。西夏时期,敦煌石窟中沿袭了自中唐以后固定化、程式化的文殊变、普贤变,充分显示了敦煌地区五台山文殊信仰的兴盛。建于五代的莫高窟第61窟,作为敦煌地区五台山文殊信仰的重要活动中心,在西夏时期继续发挥其作用,吸引了西夏京畿地区的北五台山高僧来敦煌观摩学习或交流文殊菩萨的礼忏仪式。 [参考文献]: [ 1 ] 杜斗成. 敦煌五台山文献校录研究[M ]. 太原:山西人民出版社, 1991. [ 2 ] 白滨. 元代西夏一行慧觉法师辑汉文《华严忏仪》补释[A ]. 崔红芬. 西夏时期的河西佛教, 2006年兰州大学博士学位论文[D ]. 156. [ 3 ] 韩小忙.《天盛改旧新定律令》所反映的西夏佛教[ J ]. 世界宗教研究, 1997, (4) : 79. [ 4 ] 西田龙雄. 西夏文华严经(1 - 3) [M ]. 日本京都大学文学部出版社, 1975. 1976; 1977. [ 5 ] 刘景云. 法藏敦煌西夏文文献的考订[ J ]. 敦煌研究, 2008, (3) : 56. [ 6 ] 大正藏(第9册) [M ]. 590.[ 7 ] 潘亮文. 初期至唐代的敦煌文殊菩萨造像初探———以文殊变的内容为中心[ Z]. 未刊稿. [ 8 ]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M ]. 北京:文物出版社, 1996. [ 9 ] 古正美. 唐代宗与不空金刚的文殊信仰[A ]. 唐代佛教与佛教艺术[M ]. 台湾觉风佛教艺术基金会, 2006. [ 10 ] [日]圆仁. 入唐求法巡礼行记[M ]. 上海:上海古籍出版社, 1986. 106—107. [ 11 ] 陈炳应. 西夏文物研究[M ]. 银川:宁夏人民出版社, 1985. 8—9. [ 12 ] 敦煌研究院. 敦煌莫高窟供养人题记[M ]. 北京:文物出版社, 1986. 168. [ 13 ] (元)脱脱. 宋史(卷485) [M ]. 北京: 中华书局, 1977. 13990. [ 14 ] 马德. 敦煌《五台山图》中的道路交通简论[A ]. 载敦煌学与中国史研究论集[ C ]. 兰州:甘肃人民出版社, 2001. 41. [ 15 ] 史金波. 西夏佛教史略[M ]. 银川:宁夏人民出版社, 1988. 118 - 119. [ 16 ] 孙昌盛. 西夏方塔塔心柱汉文题记考释[ J ]. 考古与文物, 1997, (1) : 59. [ 17 ] 崔红芬. 西夏时期的河西佛教[D ]. 2005年兰州大学博士学位论文, 137. [ 18 ] 聂鸿音. 俄藏5130 号西夏文佛经题记研究[ J ]. 中国藏学, 2002, (1) : 51. [ 19 ] 束锡红. 西夏文献学研究[D ]. 2007年南京师范大学博士学位论文, 105 - 106. [ 20 ] 宿白. 元代杭州的藏传密教及其有关遗迹[A ].中国石窟寺研究[M ]. 北京:文物出版社, 1996. 313. [ 21 ] 党燕妮. 五台山文殊信仰及其在敦煌的流传[ J ]. 敦煌学辑刊, 2004, (1) : 90. [ 22 ] 赖鹏举. 由敦煌莫高窟61窟看五台山文殊道场的形成[ Z]. 未刊稿. 文本来源:《泰山学院学报》,

|