|

于阗美术的发现 |

|

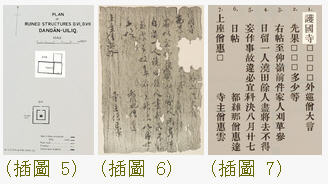

于阗美术的发现 作者︰ 盛洁 新疆和田地处中西交通孔道,古称“于阗”。佛教传入西域后,于阗成为小乘佛教的重镇之一。公元3世纪朱士行出访于阗,大乘佛教开始在于阗占据主导地位,并对中国佛教后来的发展产生重大影响。公元11世纪,塔里木盆地开始了伊斯兰化进程,黑汗王朝(Karakhanids)对于阗发动了长达24年的圣战,最终在1006年攻陷佛国于阗,拥有千年文明史的古老文化亦随之埋葬在沙漠深处,直到19世纪末才被西方探险家重新发现。 一、百年探险 于阗最著名的佛教寺院莫过于丹丹乌里克(Dand n-Uiliq、Dandan Oilik)(插图 1)遗址。位于今(新疆和田市以北90公里(插图 2)),塔克拉玛干沙漠中央。据丹丹乌里克出土唐代文书,当时这里是唐朝毗沙都督府防御体系中杰谢镇所在地。 1896年,瑞典探险家斯文赫定(Sven A. Hedin)因在塔克拉玛干沙漠腹地发现丹丹乌里克遗址而一举成名[1]。此后,丹丹乌里克成了中亚考古圣地,西方探险队在这片沙漠之下发现大批唐代佛寺、文书及壁画等精美文物,再现了于阗王国昔日的辉煌以及古代东西方文化交流的盛况。 继赫定之后,英国考古学家斯坦因(A.Stein)按图索骥,找到了丹丹乌里克遗址,从中发掘出大量佛教艺术品、古代钱币、唐代文书以及婆罗谜文写本。西域艺术史上颇负盛名的“龙女索夫”壁画、“蚕种东传”、“鼠王传说”等木板画,都是斯坦因在这里发现的[2]。美国地理学家亨廷顿(E.Huntington)、德国探险家特林克勒(E.Trinkler) 接踵而来,他们在丹丹乌里克收集的文物,目前分藏于美国耶鲁大学图书馆和德国不来梅海外博物馆[3]。 此后丹丹乌里克再度沉寂,直到大半个世纪后,才再次迎来了新的探访者。1997年,新疆文物考古研究所首先派人对这个遗址进行调查。1998年,瑞士记者鲍默(Ch. Baumer)组成所谓“中瑞探险队”(Sino-Swiss Expedition1998),重新在斯坦因的基础上对遗址进行编号和发掘[4]。更激动人心的发现在2002年和2004年,中日联合考察队两次前往丹丹乌里克调查发掘,发现了特林克勒访问过的唐代佛寺,从中发现大批精美的壁画,目前正在新疆文物考古所进行保护修复中。2005年,一部分新发现的壁画送往东京国立博物馆展览,引起海内外研究者的广泛关注[5]。 二、神秘的画像 丹丹乌里克遗物中最引人注目的是那些美轮美奂、却又神秘莫测的壁画(插图 3)和木板画(插图 4)。 在编号DVII的遗址(插图 5)中,斯坦因发掘了三间房屋,从中发现了载有“护国寺”名称的唐代文书(影印(插图 6)╱翻刻(插图 7)),并据此判断这一遗址是“护国寺”的一部分。 在遗址的东南角附近,斯坦因发现了一幅正反两面绘画的木板画(编号DVII-6)。木板画正面(插图 8)为一尊青色的佛像,三面四臂,手持日月,中间额头有第三只眼,虎皮缠裙,坐下为两头白牛。这一形象,被学者们认为是湿婆的形象。多面多臂的形象,正是印度化佛教的表现方法,从印度本土佛教石窟,到中国中部云冈第8窟中的护法神像,不乏其例。 木板画背面(插图 9)是一个身着波斯服装的神像,一面四臂,手持高脚杯,佩带短剑,身穿中亚织花衣物,酷似波斯贵族,故被斯坦因判断为波斯游吟诗人菲尔多西(Firdausi,940-1020)所写史诗《列王纪》(Shahnameh)中的英雄鲁斯坦(Rustam)像,而更多的学者认为表现的是于阗本地神祗的形象。这种具有浓厚的中亚风格的人物形象,与正面高度印度化的湿婆形象绘于同一木板的两侧,显得十分引人注目。从画中可以清楚地看到,来自波斯、印度艺术对于阗的强烈影响,展现了这些不同的文化因素是如何在于阗共存和融合的。 丹丹乌里克遗址新发现的大批唐代壁画,为我们了解于阗美术的艺术风格提供了更进一步的资料。有一种观点认为,丹丹乌里克壁画可能受中亚粟特火祆教壁画的影响[6]。然而,丹丹乌里克新出出土唐代壁画有许多印度化神祗(插图 10),更可能属于佛教与印度教结合的产物——密宗绘画。 隋末唐初,于阗王国相继产生两位艺术大师,时称大小尉迟氏。张彦远《历代名画记》卷八云︰“尉迟乙僧,于阗国人。父跋质那。乙僧国初授宿卫官,袭封郡公,善画外国及佛像。时人以跋质那为大尉迟,乙僧为小尉迟,画外国及菩萨。小则用笔遒劲如屈铁盘丝,大则洒落有气概。僧--云,外国鬼神,奇形异貌,中华罕具。……用笔虽与中华道殊,然气正迹高,可与顾陆为友”,对尉迟氏的绘画给予了极高的评价,认为可以与顾恺之、陆探微等前代名家相媲美。以尉迟父子为代表的于阗画派在唐初入侍长安,将西域绘画新技法传入长安,不仅刺激了中国传统绘画艺术的发展,而且对朝鲜半岛乃至日本美术的发展也有重要影响[7]。 丹丹乌里克出土的木板画和壁画,展现了文献中所载“于阗画派”的独特风格(立佛木板画(插图 11))。在绘画技法上,《历代名画记》称,尉迟画派用笔“屈铁盘丝”,与中国传统的“游丝描”、“兰叶描”截然不同。2002年新发现的丹丹乌里克壁画中,就有单独的精美佛头形象,方面大耳,肉身以朱线勾绘,衣纹以黑线勾绘,线条饱满均匀,富有立体感,生动再现了文献中“铁线描”的特点。日本法隆寺金堂壁画采用的铁线描和阴影法,一般认为起源于西域,很可能就属于尉迟乙僧流派。金堂中佛像形象,则与丹丹乌里克新发现的壁画佛像一脉相承,再次证明了于阗尉迟氏绘画风格对日本古典美术产生过重大影响。 意大利学者马里奥?布萨格里(Mario Bussagli)在评论述于阗画派时说︰“……唯一能够夸耀并为中国艺术家和评论家欣赏的伟大作品的画派是于阗画派。遗憾的是只有为数不多的幸存绘画证明这些作品在类型、源头、时代和主题上是异质的,于阗画派证明它已吸收了印度、萨珊波斯、中国、粟特甚至还可能有花刺子模的影响。”丹丹乌里克遗址艺术品的发现,仿佛向人们开放了一座于阗美术的画廊,为我们研究西域艺术和文化传播,提供了极为珍贵的资料[8]。 [1] Sven A. Hedin, Through Asia, London, 1898. [2] M.A. Stein, Ancient Khotan, vol.1, London, 1907, p.254. [3] E. Huntington, The Pulse of Asia, Boston, 1907; Emil Trinkler, Im Land der St?rme, Brockhaus, Leipzig, 1930. [4] Ch. Baumer, “Dandan Oilik Revisited,” Oriental Art, vol. XLV-2, 1999, pp.2-14. [5] 刘国瑞等︰《新疆丹丹乌里克遗址新发现的佛寺壁画》,《西域研究》2005年4期,页52-61。 [6] J. Williams, “The Iconography of Khotanese Painting,” East and West, n.s. XXIII.1-2, 1973, pp. 109-154. [7] 向达︰《唐代长安与西域文明》,北京︰三联书店,1957年。 [8] Mario Bussagli, Central Asian Painting, New York: Rizzoli International Publications Inc., 1979. 2006年07月01日行 编辑: 大西 磨希子

|